なぜ、FSA/ヴィジョンは世界のトッププロたちに選ばれ続けているのか。ツール・ド・フランス連動企画の後編では、FSA本社スタッフへのインタビューを通じて開発の現場に迫る。プロとの関係性、製品へのこだわり、そして今後の展望について、現場の声を通して掘り下げた。

フランス期待のレニー・マルティネス。彼の所属するバーレーン・ヴィクトリアスもFSA/ヴィジョン製品のサポートチームだ photo:CorVos

FSAとヴィジョン製品が、如何にトッププロ選手から、プロチームから信頼されているかは、ツール・ド・フランスの現場をレポートした前編で理解して頂けたはず。

前編で紹介したように同社製品を採用しているツール出場チームは8つだが、視野を全サポートチームまで広げれば、世界最高峰のUCIワールドチームは5、セカンドディヴィジョンのUCIプロチームは実に8、女子チームは4、プロトライアスリートは20名とその数は膨れ上がる。いかにプロライダーに支持され、資本力が大きいかが伺えよう。

ヴィジョン Metron 60 RS (c)ポディウム

特に今期注目の製品は、EFエデュケーション・イージーポストなどツール出場4チームの足元を支えるMetron RSホイールだ。ブランド初となるカーボンスポーク採用のエアロホイールであり、その軽さは45mmハイトのMetron 45 RSでペア1,290g、60mmハイトのMetron 60 RSがペア1,390gとクラス最軽量レベル。選手たちの走りを輝かせるシルバーロゴも存在感を放っている。

FSAが誇るパワーメータークランク、POWERBOX K-FORCE TEAM EDITION。このバイクにはエアロチェーンリングがセットされている photo:Kei Tsuji

とりわけシェアを獲得しているのはパワーメータークランクだ。EFエデュケーション・イージーポストとアルケア・B&Bホテルズに加え、ウノエックス・モビリティ、ロット、イスラエル・プレミアテックなど各チームが「POWERBOX K-FORCE・TEAM EDITION」クランクセットを導入。同製品は軸径30mmの高剛性シャフト、システム重量690gの軽量性、そして±2%の計測精度を兼ね備えた、まさにプロユースの逸品と言えるだろう。

別会社としてスタートしたFSAとヴィジョンは2003年に合流。その10年後、キャノンデールプロサイクリングと共にワールドツアーの舞台へと立った photo:Makoto AYANO

"Full Speed Ahead"―「全速前進」の名を冠するFSAは、1993年にアメリカで産声を上げた総合パーツブランドである。そのルーツは精密なベアリング製造技術にあり、当初は高品質なヘッドセットが高い評価を獲得した。そこからプロライダーの厳しい要求に応えるべく、レーススペックのクランクセットやハンドル、ステム、シートポストへと、その領域を急速に拡大させていった。

2003年、FSAはエアロパーツのリーディングカンパニーとして名を馳せた「ヴィジョン」を買収して以降2ブランド体制を敷き、クランクやシートポストなどOEM供給パーツはFSA、ディスクホイールやTTバーなど上級エアロパーツはヴィジョンという棲み分けが生まれた。なおFSAはトップグレードの「K-Force」、セカンドグレードの「SL-K」シリーズと多層的なラインを構成。ヴィジョンはエアロ系パーツ群「Metron(メトロン)」シリーズを幅広く展開する。

多種多様なバリエーションを誇るFSAのステム/ハンドル。一体型ハンドル主流に切り替わるまでプロ選手からのニーズも非常に高かった

セミワイヤレス方式を採用したコンポーネント、K-Force WE。FSAのコンポーネントデビューは業界にインパクトを残した (c)Makoto.AYANO/cyclowired.jp

ケーブルフル内装式に先鞭をつけたMetron 5Dハンドル photo:Kei Tsuji

両ブランドに共通するキーワードは”先見性”だろう。FSAは2000年代初期から3D鍛造ステムやカーボンクランク、果ては世界初のコンパクトクランク(50/34T)をリリースするなど、現代に続く確かなモノづくりを展開してきた。電動コンポーネントへの参入もいち早く経験し、セミワイヤレス式の「K-Force WE」はシマノやスラムに次ぐ第3の選択肢として独自の存在感を示した。一方ヴィジョンはケーブルフル内装を叶えるハンドル「Metron 5D」を2018年にリリース。当時はロードバイクのディスクブレーキ移行期であり、昨今の油圧ホース内装方式に先鞭をつけた形だ。

ブランド設立30年を経て、現在は世界4拠点にヘッドオフィスを開設するまでに至っている。イタリアにR&Dとマーケティングの拠点を置くことで、常にレースシーンの最前線からのフィードバックを製品開発に活かす体制を構築。最新のカーボン素材と加工技術を貪欲に追求し、ライダーのパフォーマンスを最大限に引き出すという揺るぎない信念が、FSAを今日の地位へと押し上げた。単なるパーツサプライヤーに留まらない、革新への情熱と先見性こそがブランドの核心を成しているのだ。

FSAヨーロッパのマーケティングを担当するジョルジオ・マッラ氏。オンラインで話を聞いた photo:ポディウム

ワールドツアーでの高いシェアが示す通り、FSAはトップレースに裏打ちされたブランドだ。その躍進の裏には、一体何があるのだろうか?CWではその秘密に迫るべく、FSAヨーロッパのマーケティング担当スタッフであるジョルジオ・マッラ氏にオンラインインタビューを敢行した。以下、CWスタッフとの会談の模様をお届けする。

CW編集部 : 本日はよろしくお願いします。インタビューのちょうど前日(7月11日)、まさにFSAサポートチームのベン・ヒーリー(EFエデュケーション・イージーポスト)がツール第6ステージで優勝を飾りましたね。彼のバイクのセッティングについて教えてください。

ありがとうございます。我々にとってEFは特に結びつきの強いチームのひとつ(2013年から継続使用中)です。チームバイクはキャノンデールのスーパーシックスEVO、当社のパーツは「パワーボックス・チームエディション」のクランク、「Metron 60 RS」のホイール、「Metron 5D ACR EVO」の一体型ハンドルが搭載されています。

ツール第6ステージでステージ優勝を挙げたベン・ヒーリー(アイルランド、EFエデュケーション・イージーポスト) photo:A.S.O.

彼はロードレースでもTTヘルメットを使用するほど、エアロに対して貪欲です。我々のコンポーネントが42km独走勝利という快挙につながった、そう思うと嬉しい限りです。ちなみに、シルバーのリムデカールはプロ供給専用品の証。市販のRSシリーズはブラックデカールとなります。

CW編集部 : 2023年に同チームのサービスコースを訪問した時、機材の量に圧倒されました。1シーズンにどれほどの数のプロダクトを供給しているのですか?

ワールドチームを1つ例にしてみましょう。ライダー1名につきロード6台、TT3台とすると、少なくとも9台分のパーツは必須です。加えて、破損対応のスペアパーツは最低1つ用意します。ワールドチームはライダーが30名所属しますから、1チームだけでもう膨大な数になりますね(笑)。

CW編集部 : 過去10年ほど、FSAは完成車のOEMパーツを手がける”サードパーティー”というイメージが強かった印象です。ところが現在トップチームが積極的に採用することからも分かるように、トップブランドへと飛躍しましたね。何がそうさせたのでしょう?

ユーロバイク会場に展示された、FSAとヴィジョンがサポートするトップチームのマシンたち photo:So Isobe

そのイメージは正しいと思います。FSAは特にこの10年間、ブランドイメージを上げるように尽力してきました。その中での強みのひとつは、サプライチェーンの全てを自社で保有していることです。台湾、中国、アメリカ、イタリアにそれぞれヘッドオフィスがあり、R&Dから部材の生産、組み立てまでモノづくりの全てをコントロールしています。イタリアオフィスで欧州のトレンドを敏感に感じ取り、短期間でプロトタイプ開発へと繋げ、アジア工場に生産を回すという体制が整っています。一部のハイエンドホイールを例にすると、アジア工場でカーボンリムやスポークなど部材を生産し、イタリア工場でのハンドビルドを経て形になります。

あとは日々の改善の積み重ねでしょう。ヴィジョンで培ったエアロの知見は業界内でもトップクラスにあります。そしてプロライダーとの密な関係性と、彼らのフィードバックがFSAを良いブランドに育ててくれたと思います。

CW編集部 : 現代ロードレースは高速化が進み、誰もが”速い機材”を欲している状況です。ワールドチームからはどのようなフィードバックがありますか?

プロライダーからの要望は大きく2つあります。まずは当然ながら”速い”こと。次に”快適”であることです。近年流行中のハイハンズポジション(TTバーの取り付け位置を高くしたセッティング)は、その両者を取り入れた結果生じたものです。特にタイムトライアルのパフォーマンス向上に、当社はかなりの貢献をしてきたと自負しています。

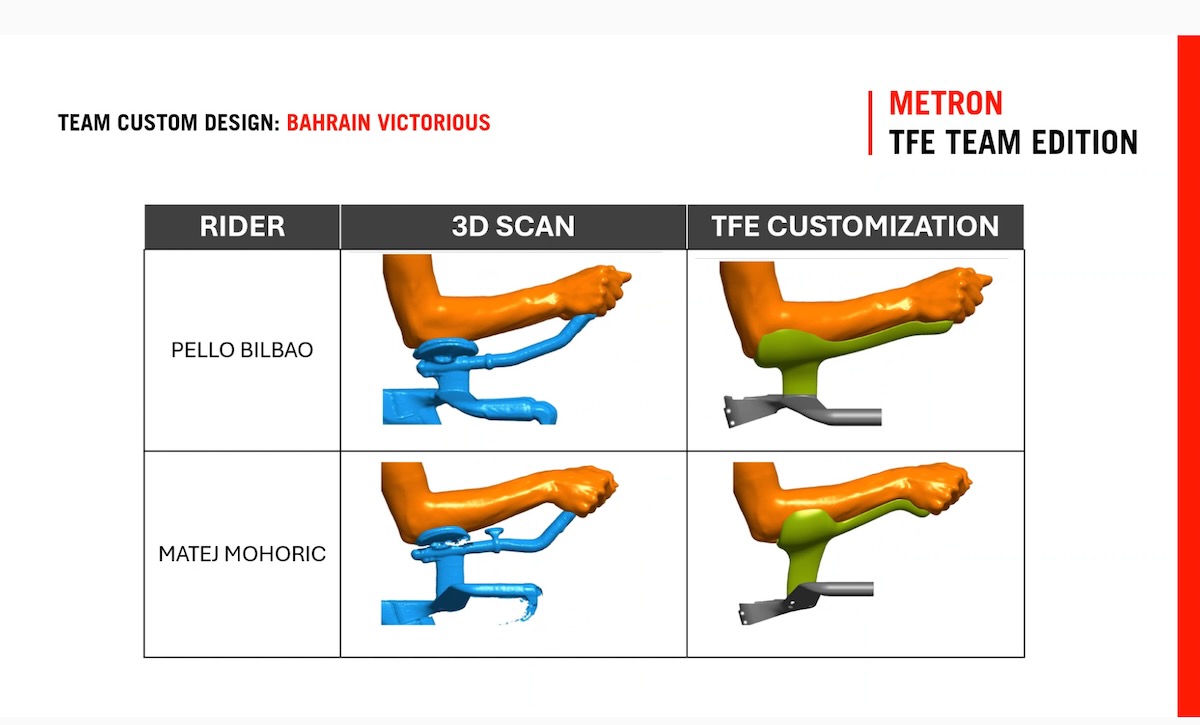

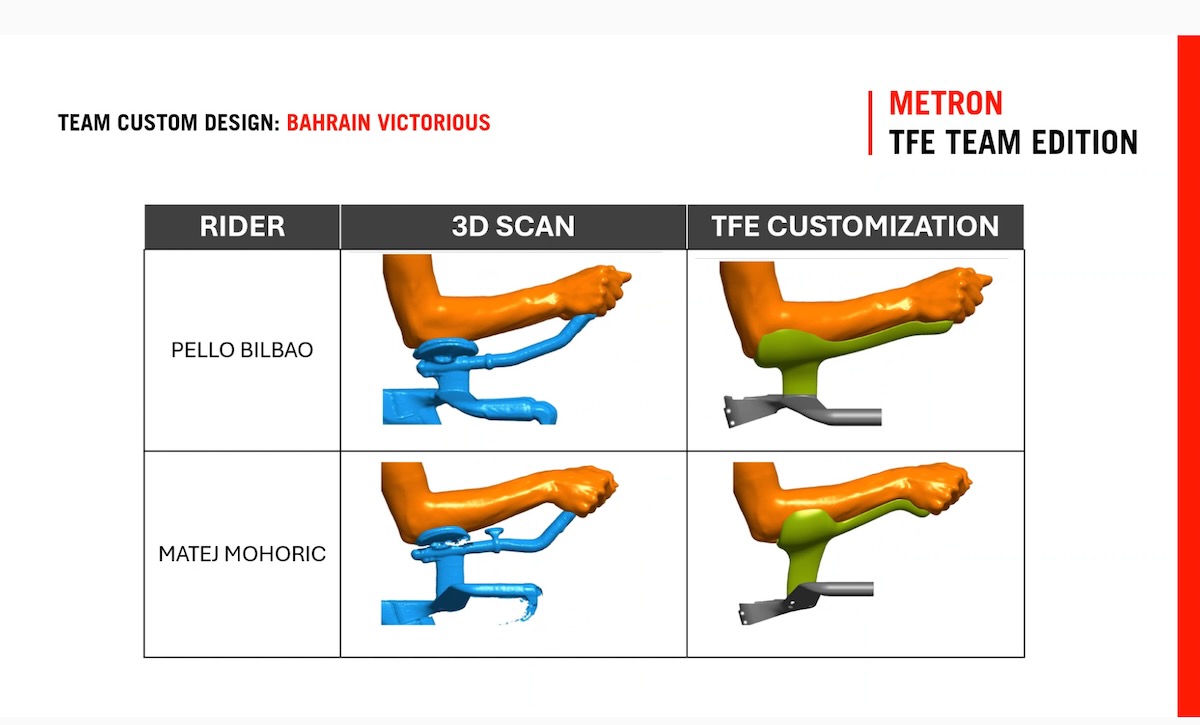

ヴィジョン METRON TFE TEAM EDITION (c)ポディウム

多くのトップライダーのフォームを3Dスキャンして生み出された photo:ポディウム

プロライダーのフィードバックから生まれた印象的なプロダクトのひとつに、エクステンションバーがあります。「Metron TFE・チームエディション」はマッテオ・ジョーゲンソン(ヴィズマ・リースアバイク)がテスターとなり完成したプロダクトです。前腕をすっぽりと包むアームレストは、快適性と空力の追求はもちろん、繊細なバイクコントロールをも可能とします。3サイズ展開で調整幅も広く確保し、あらゆるライダーに理想のポジションを提供するエアロウェポンです。

2023年のツール第16ステージ。圧倒的なタイムで優勝したヨナス・ヴィンゲゴー(デンマーク、当時ユンボ・ヴィスマ) photo:So Isobe

ひとつエピソードを紹介しましょう。2023年のツール第16ステージ個人TTで、ヨナス・ヴィンゲゴーがタデイ・ポガチャルを破った時のことです。ヨナスがTTポジションでクリアした同じコーナーを、タデイはベースバーに持ち替えて曲がっていたのです。また、ヨナスは最後までバイク交換をしませんでした(注釈:コースは登り基調のTTで、ポガチャルは途中でロードバイクに乗り換えた)。これは空力的に大きな差となります。我々のTTバーが、ヨナスのパフォーマンスに寄与したことは間違いありません。

CW編集部 : 御社のビジネスについてお聞きします。昨今、完成車メーカーは自社製コンポーネント開発(専用ハンドルバーやホイールなど)を推し進めています。マーケットシェア拡大を考えた時、FSAは彼らとどう競合していきますか?

現実的な質問ですね。多くの完成車メーカーがパーツ内製化に舵を切っており、ビジネス上のライバルとなることに異論はありません。

複数のバイクブランドとタッグを組み、FSA製品を組み込むことを前提にするなどビジネス的な強みも。写真のデローザもその一つだ photo:Makoto AYANO

FSAの強みは、大手バイクメーカー数社とパートナーシップを組んでいることです。例えばいくつかのバイクは、ヴィジョンのハンドルとエクステンションバーを前提に設計されています。また、ビアンキやメリダのチームレプリカ完成車にヴィジョンのホイールがアッセンブルされていたり、OEM供給も継続しています。

新しい展望として、オフロードチームでのシェア拡大にも舵を切っています。キャノンデール・ファクトリーレーシングを筆頭に6チームに供給を行い、XCバイクの超軽量一体型ハンドルといった新製品開発に向けて邁進しています。

CW編集部 : 日本ユーザーに手にとってほしいプロダクトをぜひ教えてください。

まずは新作ホイール「RS」ですね。60mmハイトが前後1390g、45mmハイトが1290gと超軽量で、ヴィジョンで初めてカーボンスポークを採用した自信作です。特にスポーク選定には入念に比較検証を行い、縦剛性の著しい向上と108gの軽量化を実現しています。プロライダーからも好評で、既にワールドツアーでの優勝実績もあります。

ストラーデビアンケでワールドツアーデビューを飾ったMetron RSシリーズ (c)ポディウム

ちょっとした裏話をすると、RSのワールドツアー正式投入はストラーデ・ビアンケからでした。急勾配やグラベル区間が勝負所となるタフなレースで、勝利には届かずともトラブルなくライダーたちの走りを支え、耐久性は実証済みです。直近ではレニー・マルティネス(バーレーン・ヴィクトリアス)がこのホイールを履いてパリ・ニース第5ステージでスプリント勝ちしています。

加えて、ステム一体ハンドルの「Metron 5D ACR EVO」もぜひおすすめしたいプロダクトです。エアロで高剛性なことはもちろん、握りやすさにもこだわって細部をデザインしました。22種類ものサイズ展開も魅力のひとつです。専用のコーンスペーサーも開発していて、大手メーカーの最新バイクにはほぼ全て対応済み。互換性の確保にも抜かりはありません。

2024年にデビューしたMetron 5D ACR EVOハンドル (c)ポディウム

日本には2社の代理店契約(ポディウムとフタバ)があり、アフターサービス面でも信頼できる体制を敷いています。テクニカルな話をすると、ハブにQRコードをプリントしてあり、スマホで簡単に補修パーツリストへとアクセスできます。ベアリングやラチェットはもちろん、スポークやリム単体での入手も可能です。耐久性には自信がありますし、安心して使用してもらえたらと思います。

「全速前進」の名の下、プロレースの最前線で磨かれ続けるFSA/ヴィジョンのレーシングギア。それは単なる道具ではなく、勝利のためにあらゆる性能を突き詰めた技術の結晶だ。彼らは完成車のOEM品から一歩踏み出し、プロが認めた本物の”速さ”をもたらす存在へと躍進を続ける。走りをネクストレベルへと引き上げる、最も賢明で刺激的な投資魅力が、このブランドには詰まっている。

17のプロチームを支える信頼度

FSAとヴィジョン製品が、如何にトッププロ選手から、プロチームから信頼されているかは、ツール・ド・フランスの現場をレポートした前編で理解して頂けたはず。

前編で紹介したように同社製品を採用しているツール出場チームは8つだが、視野を全サポートチームまで広げれば、世界最高峰のUCIワールドチームは5、セカンドディヴィジョンのUCIプロチームは実に8、女子チームは4、プロトライアスリートは20名とその数は膨れ上がる。いかにプロライダーに支持され、資本力が大きいかが伺えよう。

特に今期注目の製品は、EFエデュケーション・イージーポストなどツール出場4チームの足元を支えるMetron RSホイールだ。ブランド初となるカーボンスポーク採用のエアロホイールであり、その軽さは45mmハイトのMetron 45 RSでペア1,290g、60mmハイトのMetron 60 RSがペア1,390gとクラス最軽量レベル。選手たちの走りを輝かせるシルバーロゴも存在感を放っている。

とりわけシェアを獲得しているのはパワーメータークランクだ。EFエデュケーション・イージーポストとアルケア・B&Bホテルズに加え、ウノエックス・モビリティ、ロット、イスラエル・プレミアテックなど各チームが「POWERBOX K-FORCE・TEAM EDITION」クランクセットを導入。同製品は軸径30mmの高剛性シャフト、システム重量690gの軽量性、そして±2%の計測精度を兼ね備えた、まさにプロユースの逸品と言えるだろう。

FSAとヴィジョン、先見性に支えられる2つの柱

"Full Speed Ahead"―「全速前進」の名を冠するFSAは、1993年にアメリカで産声を上げた総合パーツブランドである。そのルーツは精密なベアリング製造技術にあり、当初は高品質なヘッドセットが高い評価を獲得した。そこからプロライダーの厳しい要求に応えるべく、レーススペックのクランクセットやハンドル、ステム、シートポストへと、その領域を急速に拡大させていった。

2003年、FSAはエアロパーツのリーディングカンパニーとして名を馳せた「ヴィジョン」を買収して以降2ブランド体制を敷き、クランクやシートポストなどOEM供給パーツはFSA、ディスクホイールやTTバーなど上級エアロパーツはヴィジョンという棲み分けが生まれた。なおFSAはトップグレードの「K-Force」、セカンドグレードの「SL-K」シリーズと多層的なラインを構成。ヴィジョンはエアロ系パーツ群「Metron(メトロン)」シリーズを幅広く展開する。

両ブランドに共通するキーワードは”先見性”だろう。FSAは2000年代初期から3D鍛造ステムやカーボンクランク、果ては世界初のコンパクトクランク(50/34T)をリリースするなど、現代に続く確かなモノづくりを展開してきた。電動コンポーネントへの参入もいち早く経験し、セミワイヤレス式の「K-Force WE」はシマノやスラムに次ぐ第3の選択肢として独自の存在感を示した。一方ヴィジョンはケーブルフル内装を叶えるハンドル「Metron 5D」を2018年にリリース。当時はロードバイクのディスクブレーキ移行期であり、昨今の油圧ホース内装方式に先鞭をつけた形だ。

ブランド設立30年を経て、現在は世界4拠点にヘッドオフィスを開設するまでに至っている。イタリアにR&Dとマーケティングの拠点を置くことで、常にレースシーンの最前線からのフィードバックを製品開発に活かす体制を構築。最新のカーボン素材と加工技術を貪欲に追求し、ライダーのパフォーマンスを最大限に引き出すという揺るぎない信念が、FSAを今日の地位へと押し上げた。単なるパーツサプライヤーに留まらない、革新への情熱と先見性こそがブランドの核心を成しているのだ。

FSAとプロチームの協業。いかにして高性能コンポは生まれるのか

ワールドツアーでの高いシェアが示す通り、FSAはトップレースに裏打ちされたブランドだ。その躍進の裏には、一体何があるのだろうか?CWではその秘密に迫るべく、FSAヨーロッパのマーケティング担当スタッフであるジョルジオ・マッラ氏にオンラインインタビューを敢行した。以下、CWスタッフとの会談の模様をお届けする。

CW編集部 : 本日はよろしくお願いします。インタビューのちょうど前日(7月11日)、まさにFSAサポートチームのベン・ヒーリー(EFエデュケーション・イージーポスト)がツール第6ステージで優勝を飾りましたね。彼のバイクのセッティングについて教えてください。

ありがとうございます。我々にとってEFは特に結びつきの強いチームのひとつ(2013年から継続使用中)です。チームバイクはキャノンデールのスーパーシックスEVO、当社のパーツは「パワーボックス・チームエディション」のクランク、「Metron 60 RS」のホイール、「Metron 5D ACR EVO」の一体型ハンドルが搭載されています。

彼はロードレースでもTTヘルメットを使用するほど、エアロに対して貪欲です。我々のコンポーネントが42km独走勝利という快挙につながった、そう思うと嬉しい限りです。ちなみに、シルバーのリムデカールはプロ供給専用品の証。市販のRSシリーズはブラックデカールとなります。

CW編集部 : 2023年に同チームのサービスコースを訪問した時、機材の量に圧倒されました。1シーズンにどれほどの数のプロダクトを供給しているのですか?

ワールドチームを1つ例にしてみましょう。ライダー1名につきロード6台、TT3台とすると、少なくとも9台分のパーツは必須です。加えて、破損対応のスペアパーツは最低1つ用意します。ワールドチームはライダーが30名所属しますから、1チームだけでもう膨大な数になりますね(笑)。

CW編集部 : 過去10年ほど、FSAは完成車のOEMパーツを手がける”サードパーティー”というイメージが強かった印象です。ところが現在トップチームが積極的に採用することからも分かるように、トップブランドへと飛躍しましたね。何がそうさせたのでしょう?

そのイメージは正しいと思います。FSAは特にこの10年間、ブランドイメージを上げるように尽力してきました。その中での強みのひとつは、サプライチェーンの全てを自社で保有していることです。台湾、中国、アメリカ、イタリアにそれぞれヘッドオフィスがあり、R&Dから部材の生産、組み立てまでモノづくりの全てをコントロールしています。イタリアオフィスで欧州のトレンドを敏感に感じ取り、短期間でプロトタイプ開発へと繋げ、アジア工場に生産を回すという体制が整っています。一部のハイエンドホイールを例にすると、アジア工場でカーボンリムやスポークなど部材を生産し、イタリア工場でのハンドビルドを経て形になります。

あとは日々の改善の積み重ねでしょう。ヴィジョンで培ったエアロの知見は業界内でもトップクラスにあります。そしてプロライダーとの密な関係性と、彼らのフィードバックがFSAを良いブランドに育ててくれたと思います。

CW編集部 : 現代ロードレースは高速化が進み、誰もが”速い機材”を欲している状況です。ワールドチームからはどのようなフィードバックがありますか?

プロライダーからの要望は大きく2つあります。まずは当然ながら”速い”こと。次に”快適”であることです。近年流行中のハイハンズポジション(TTバーの取り付け位置を高くしたセッティング)は、その両者を取り入れた結果生じたものです。特にタイムトライアルのパフォーマンス向上に、当社はかなりの貢献をしてきたと自負しています。

プロライダーのフィードバックから生まれた印象的なプロダクトのひとつに、エクステンションバーがあります。「Metron TFE・チームエディション」はマッテオ・ジョーゲンソン(ヴィズマ・リースアバイク)がテスターとなり完成したプロダクトです。前腕をすっぽりと包むアームレストは、快適性と空力の追求はもちろん、繊細なバイクコントロールをも可能とします。3サイズ展開で調整幅も広く確保し、あらゆるライダーに理想のポジションを提供するエアロウェポンです。

ひとつエピソードを紹介しましょう。2023年のツール第16ステージ個人TTで、ヨナス・ヴィンゲゴーがタデイ・ポガチャルを破った時のことです。ヨナスがTTポジションでクリアした同じコーナーを、タデイはベースバーに持ち替えて曲がっていたのです。また、ヨナスは最後までバイク交換をしませんでした(注釈:コースは登り基調のTTで、ポガチャルは途中でロードバイクに乗り換えた)。これは空力的に大きな差となります。我々のTTバーが、ヨナスのパフォーマンスに寄与したことは間違いありません。

CW編集部 : 御社のビジネスについてお聞きします。昨今、完成車メーカーは自社製コンポーネント開発(専用ハンドルバーやホイールなど)を推し進めています。マーケットシェア拡大を考えた時、FSAは彼らとどう競合していきますか?

現実的な質問ですね。多くの完成車メーカーがパーツ内製化に舵を切っており、ビジネス上のライバルとなることに異論はありません。

FSAの強みは、大手バイクメーカー数社とパートナーシップを組んでいることです。例えばいくつかのバイクは、ヴィジョンのハンドルとエクステンションバーを前提に設計されています。また、ビアンキやメリダのチームレプリカ完成車にヴィジョンのホイールがアッセンブルされていたり、OEM供給も継続しています。

新しい展望として、オフロードチームでのシェア拡大にも舵を切っています。キャノンデール・ファクトリーレーシングを筆頭に6チームに供給を行い、XCバイクの超軽量一体型ハンドルといった新製品開発に向けて邁進しています。

CW編集部 : 日本ユーザーに手にとってほしいプロダクトをぜひ教えてください。

まずは新作ホイール「RS」ですね。60mmハイトが前後1390g、45mmハイトが1290gと超軽量で、ヴィジョンで初めてカーボンスポークを採用した自信作です。特にスポーク選定には入念に比較検証を行い、縦剛性の著しい向上と108gの軽量化を実現しています。プロライダーからも好評で、既にワールドツアーでの優勝実績もあります。

ちょっとした裏話をすると、RSのワールドツアー正式投入はストラーデ・ビアンケからでした。急勾配やグラベル区間が勝負所となるタフなレースで、勝利には届かずともトラブルなくライダーたちの走りを支え、耐久性は実証済みです。直近ではレニー・マルティネス(バーレーン・ヴィクトリアス)がこのホイールを履いてパリ・ニース第5ステージでスプリント勝ちしています。

加えて、ステム一体ハンドルの「Metron 5D ACR EVO」もぜひおすすめしたいプロダクトです。エアロで高剛性なことはもちろん、握りやすさにもこだわって細部をデザインしました。22種類ものサイズ展開も魅力のひとつです。専用のコーンスペーサーも開発していて、大手メーカーの最新バイクにはほぼ全て対応済み。互換性の確保にも抜かりはありません。

日本には2社の代理店契約(ポディウムとフタバ)があり、アフターサービス面でも信頼できる体制を敷いています。テクニカルな話をすると、ハブにQRコードをプリントしてあり、スマホで簡単に補修パーツリストへとアクセスできます。ベアリングやラチェットはもちろん、スポークやリム単体での入手も可能です。耐久性には自信がありますし、安心して使用してもらえたらと思います。

「全速前進」の名の下、プロレースの最前線で磨かれ続けるFSA/ヴィジョンのレーシングギア。それは単なる道具ではなく、勝利のためにあらゆる性能を突き詰めた技術の結晶だ。彼らは完成車のOEM品から一歩踏み出し、プロが認めた本物の”速さ”をもたらす存在へと躍進を続ける。走りをネクストレベルへと引き上げる、最も賢明で刺激的な投資魅力が、このブランドには詰まっている。

提供:ポディウム | text:Ryota Nakatani