トレックのロードラインナップ三本柱の一つ、軽量モデルの「Émonda(エモンダ)」がフルモデルチェンジを果たす。カーボンをOCLV 800へと進化させ、フレーム重量700g切りを維持しつつ、大きくエアロダイナミクス向上を果たした。ディスクブレーキ専用のセミエアロフレーム、ケーブル内装+エアロ形状の新型コックピット、T47BBやH1.5フィットを投入したニューモデルを紐解いていく。

エアロフォルムを獲得したブランド最軽量クライミングバイク「Émonda」 photo:Makoto.AYANO

エアロフォルムを獲得したブランド最軽量クライミングバイク「Émonda」 photo:Makoto.AYANO

エアロのMadone(マドン)、エンデュランスのDomane(ドマーネ)と並び、トレックロードモデルの核となる軽量モデル「Émonda(エモンダ)」。アルベルト・コンタドール(スペイン)を筆頭にクライマーやオールラウンダーの主力機として愛用されてきたが、今を生きる軽量オールラウンダーとして、今作ではエアロダイナミクスを中心に改善が行われた。過去作を振り返りつつ、3年ぶりに姿を変えた第3世代Émondaを解説していく。

完成車で4.65kgという驚異の軽さを実現した初代Émonda SLR 10 photo:Kei Tsuji

完成車で4.65kgという驚異の軽さを実現した初代Émonda SLR 10 photo:Kei Tsuji

その軽量性に由来する登坂性能はもちろんのこと、反応性にも優れたオールラウンダーとして、別府史之(当時トレックファクトリーレーシング)も多くのレースで初代Émondaを使用し、特に2014年の全日本選手権には発表前のプロトタイプが持ち込まれ話題を呼んだ。スラムの機械式REDにボントレガーのステム一体型ハンドル、Tuneのホイール&サドルをアセンブルしたトップグレードのÉmonda SLR 10は市販モデル世界最軽量となる4.65kgを叩き出す。

2017年にはさらに軽量化を推し進めた2代目へとモデルチェンジ。リムブレーキモデルでフレーム重量640gとライバルブランドを更に突き放した一方、ミリ単位でチューブ形状とカーボン積層を煮詰めることで、プロライダーの高い要求に応える剛性やハンドリング性能にも磨きをかけた。「軽量オールラウンダー」という肩書きが与えられたのはこの第2世代からだ。

現役最後の勝利をÉmondaで挙げたアルベルト・コンタドール(当時トレック・セガフレード)

現役最後の勝利をÉmondaで挙げたアルベルト・コンタドール(当時トレック・セガフレード)

クライミング性能を重視するリッチー・ポート(トレック・セガフレード)もÉmondaを愛用している (c)CorVos

クライミング性能を重視するリッチー・ポート(トレック・セガフレード)もÉmondaを愛用している (c)CorVos 特に山岳ステージでメインバイクとして活躍してきたÉmonda SLR Disc photo:Kei Tsuji

特に山岳ステージでメインバイクとして活躍してきたÉmonda SLR Disc photo:Kei Tsuji

グランツールの総合エースを担ったアルベルト・コンタドール(当時トレック・セガフレード)も、この2代目Émondaを愛機に選択。2017年ブエルタ・ア・エスパーニャの第20ステージ、超級山岳アングリルをÉmondaで制し、現役最終レースを締めくくる劇的な勝利を収めたことは記憶に新しい。

同時に追加されたディスクブレーキモデルも、フレーム重量665gというマスプロメーカー最軽量値でインパクトをもたらした。2018年からトレック・セガフレードは全バイクをディスクブレーキ仕様に統一。Émonda SLR DiscもMadoneとともに選手たちの走りを支えるメインバイクの片翼として大きな活躍を見せてきた。

よりエアロに生まれ変わった新型Émonda (c)トレック・ジャパン

よりエアロに生まれ変わった新型Émonda (c)トレック・ジャパン

そんな第2世代登場から3年の開発期間を経て、全く新しいフレーム形状へと進化した第3世代にフルモデルチェンジを果たした。前作の時点でUCI規定の6.8kgを達成していた(トレック・セガフレードのチームバイク仕様)ため、今作は最優先事項を空力性能改善とし、フレームはもちろんステム一体型ハンドルやホイールも含めたトータル設計が行われている。

すでにトレック・セガフレードには市販モデルと共通の新型Émondaが渡っており、その性能の高さを選手たちは実感しているという。「僕が知る中で、これほどエアロと軽量性を両立できたバイクは初めてだ」と、今季からトレック・セガフレードに加わったヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア)も評しているという。

空力性能を大幅に改善し性能強化を果たした新型Émonda SLR photo:Makoto.AYANO

空力性能を大幅に改善し性能強化を果たした新型Émonda SLR photo:Makoto.AYANO

先述した通り、新型Émondaの最重要課題とされたのがエアロダイナミクスの改善だ。ダウンチューブを筆頭に各所がエアロ形状となったことは見た目にもすぐ分かる変更点。トレックには既にエアロロードのMadoneがあり、そしてDomaneもエアロ化を果たしているものの、差別化を図るべくMadoneや旧型Émondaをベースとすることなく、多数のデザインアイデアとCFD解析をかけ合わせ、一から専用設計したという。

ただしその空力開発は、あくまで登りを前提にしたもの。ツール・ド・フランスの名物山岳であるラルプデュエズのタイムを指標とし、最速で駆け上がれる重量と空気抵抗の相関関係をコンピュータシミュレーションで導き出し、これを通して算出された推移基準で開発を進めていくことが最も効率的であることが判明したという。

エアロチュービングによってバイクのイメージを大きく変えたダウンチューブ photo:Makoto.AYANO

エアロチュービングによってバイクのイメージを大きく変えたダウンチューブ photo:Makoto.AYANO 先代Émondaを思わせるチューブ集合部のデザイン photo:Makoto.AYANO

先代Émondaを思わせるチューブ集合部のデザイン photo:Makoto.AYANO

タイヤクリアランスはオンロードに最適化された最大28Cの設計 photo:Makoto.AYANO

タイヤクリアランスはオンロードに最適化された最大28Cの設計 photo:Makoto.AYANO 昨今のエアロロードに標準的なドロップドシートステーは採用されず、伝統的なリア三角の形状を維持している photo:Makoto.AYANO

昨今のエアロロードに標準的なドロップドシートステーは採用されず、伝統的なリア三角の形状を維持している photo:Makoto.AYANO

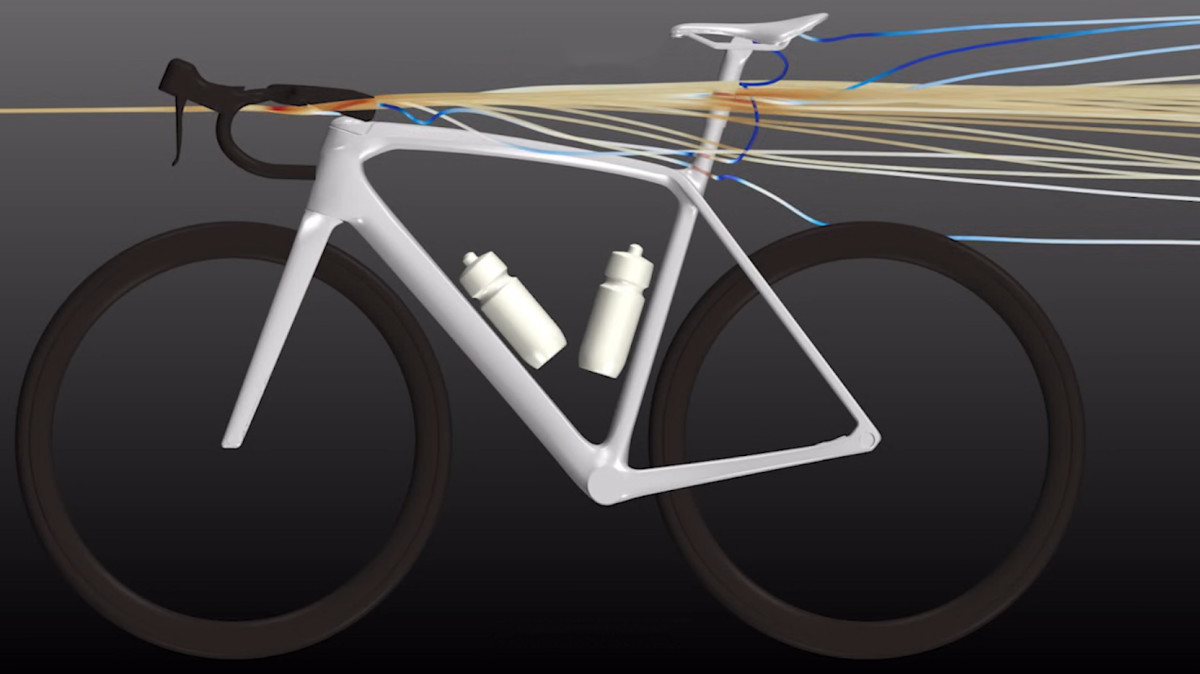

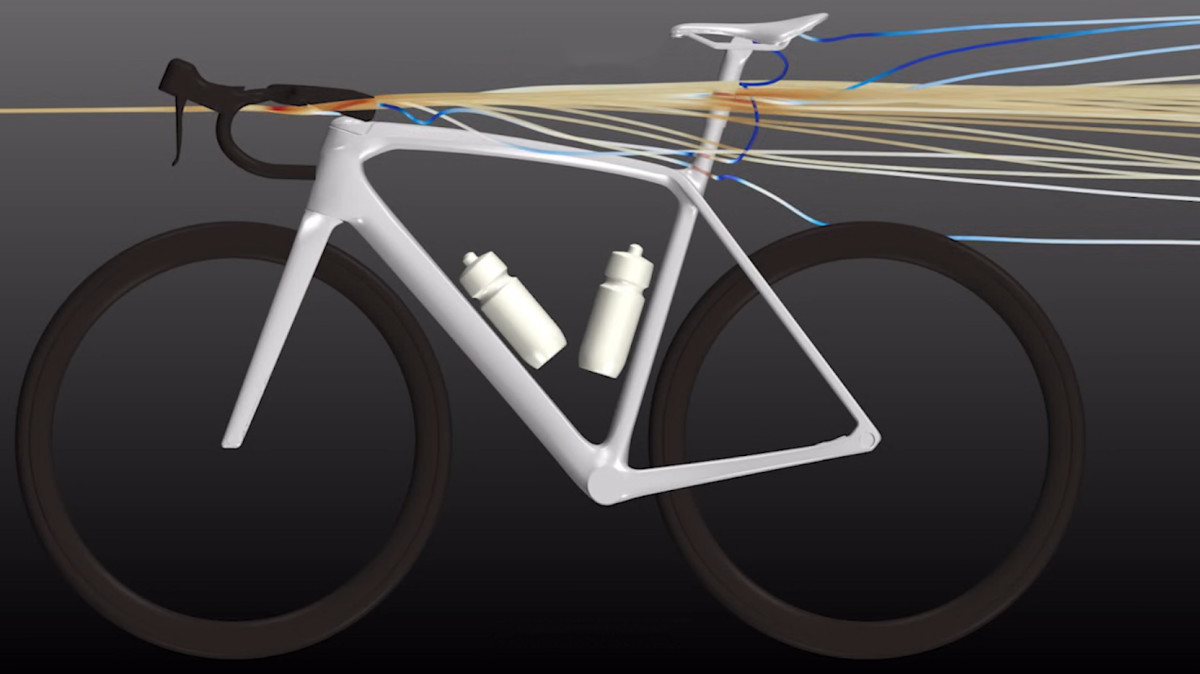

その数値に近づけ、より空気抵抗の少ないフレーム形状を作り出すべく、気流を可視化するコンピュータ解析によって改善点をあぶり出しチューブシェイプを煮詰めたという。

そして今作を軽量オールラウンダーとして一歩抜きんでた存在へ押し上げたのは、単純なエアロ性能だけではなく、フレーム構造/重量/強度といった他のパラメーター、更には突風などの外的要因といった複合的な要素を繋ぎ合わせる開発手法。平坦に比べスピードが遅く、標高の高い山では強風に悩まされることも頻繁に起こる。さらにはダンシングを多用することで周囲の気流も乱れるという、ヒルクライム特有のシチュエーションを考慮した分析を多角的に行った。それらから最適解を導き出すための新たなソフトウェア、HEEDS(ヒーズ)も大いに活用されたという。

フレーム各所がエアロな造形にアップデートされた一方で、昨今のエアロロードではもはや標準となったコンパクトなリア三角、つまりドロップドシートステーの採用を見送った点は興味深い。

ロードプロダクトディレクターを務めるジョーダン・ロージン氏 photo:So.Isobeロード製品総責任者のジョーダン・ロージン氏は「トレックもシートステー形状については慎重に研究をしており、他社が採用する下に下がった形状がわずかに空力に優れることが研究から分かっています。それでもなお採用しなかった理由は3つあります。

ロードプロダクトディレクターを務めるジョーダン・ロージン氏 photo:So.Isobeロード製品総責任者のジョーダン・ロージン氏は「トレックもシートステー形状については慎重に研究をしており、他社が採用する下に下がった形状がわずかに空力に優れることが研究から分かっています。それでもなお採用しなかった理由は3つあります。

1つ目はライダーの脚の間で乱流が発生するため、シートステーの空力は重要度が低いということ。シートマストがいまだに丸いのもこれが理由の一つです。2つ目はフレーム重量が50g重くなってしまい、アルプデュエズを速く走るという目標において、重量増のデメリットが空力のメリットを上回ってしまうこと。3つ目はフレームの強度をあげる必要があり、快適性が損なわれることです。重量、快適性、そしてエアロのバランスを考えると、現状のデザインがベストなのは間違いないと確信しています。優れたロードバイクの開発は、複数のゴールをいかにバランスを取りながら改善するかなのです」と説明している。

気流の乱れを可視化するソフトウェアでフレームの空力性能を検証していった (c)トレック・ジャパン

気流の乱れを可視化するソフトウェアでフレームの空力性能を検証していった (c)トレック・ジャパン

開発において風洞実験を計3回行い、空力性能の数値を確認していったという (c)トレック・ジャパン

開発において風洞実験を計3回行い、空力性能の数値を確認していったという (c)トレック・ジャパン

もちろん定常状態での数値検証のために風洞実験も行われた。トレックによれば開発中のプロトタイプで2回、生産用モールドで作った最終版プロトタイプで1回、合計3回の風洞実験を行い、CFD解析によるデータの裏付けをしていったという。

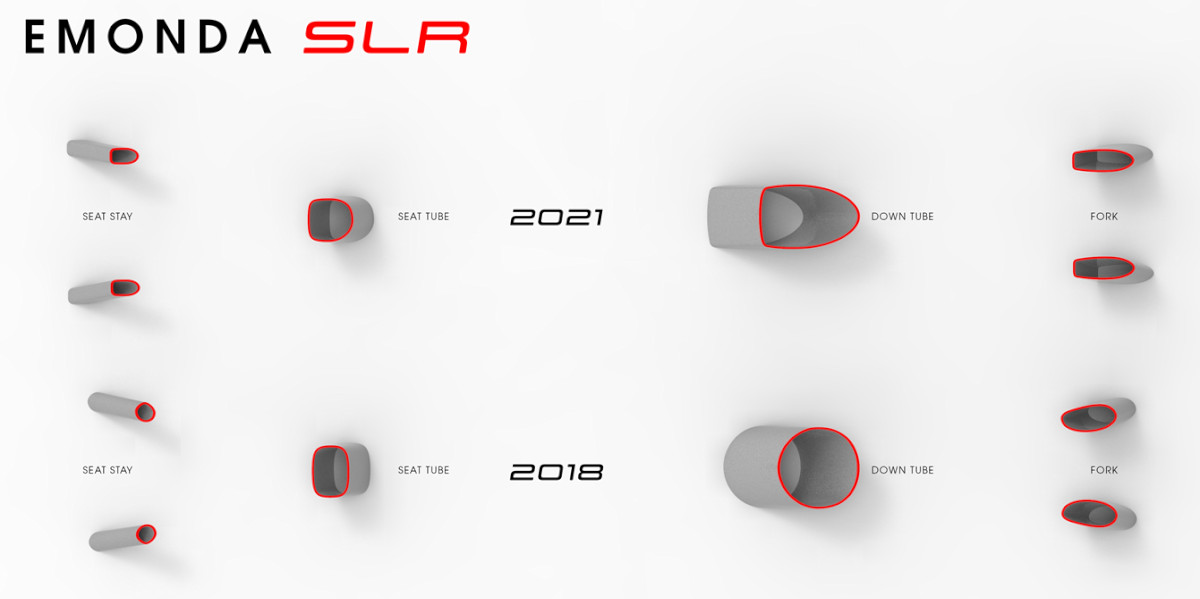

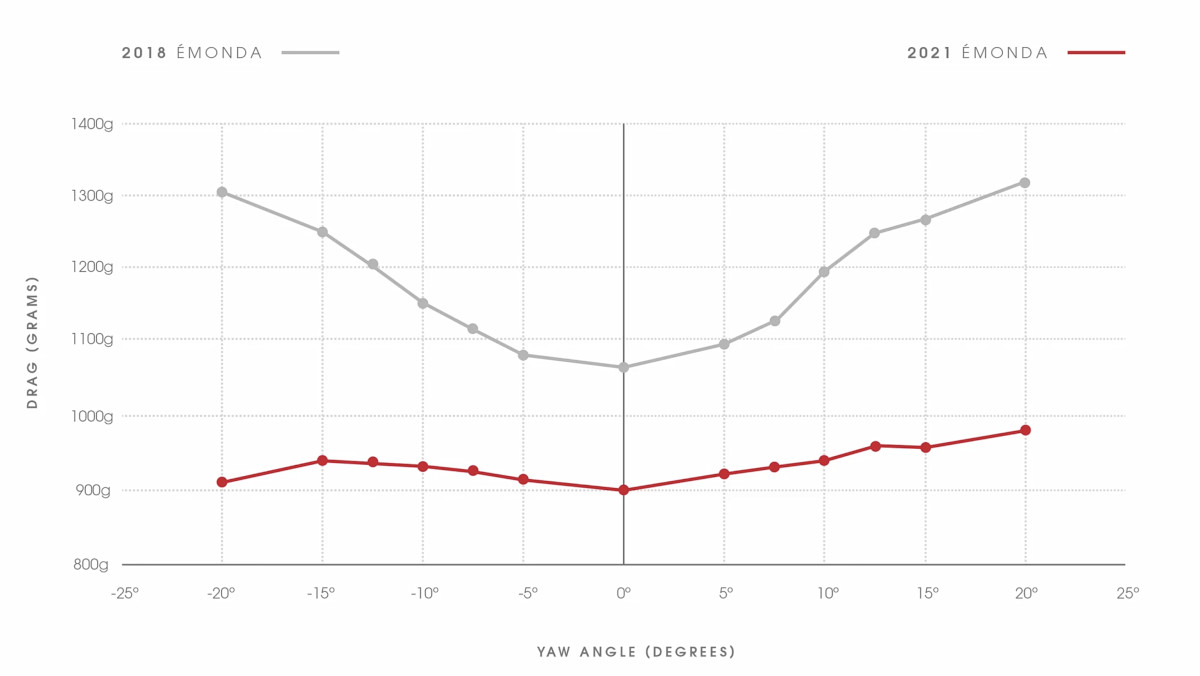

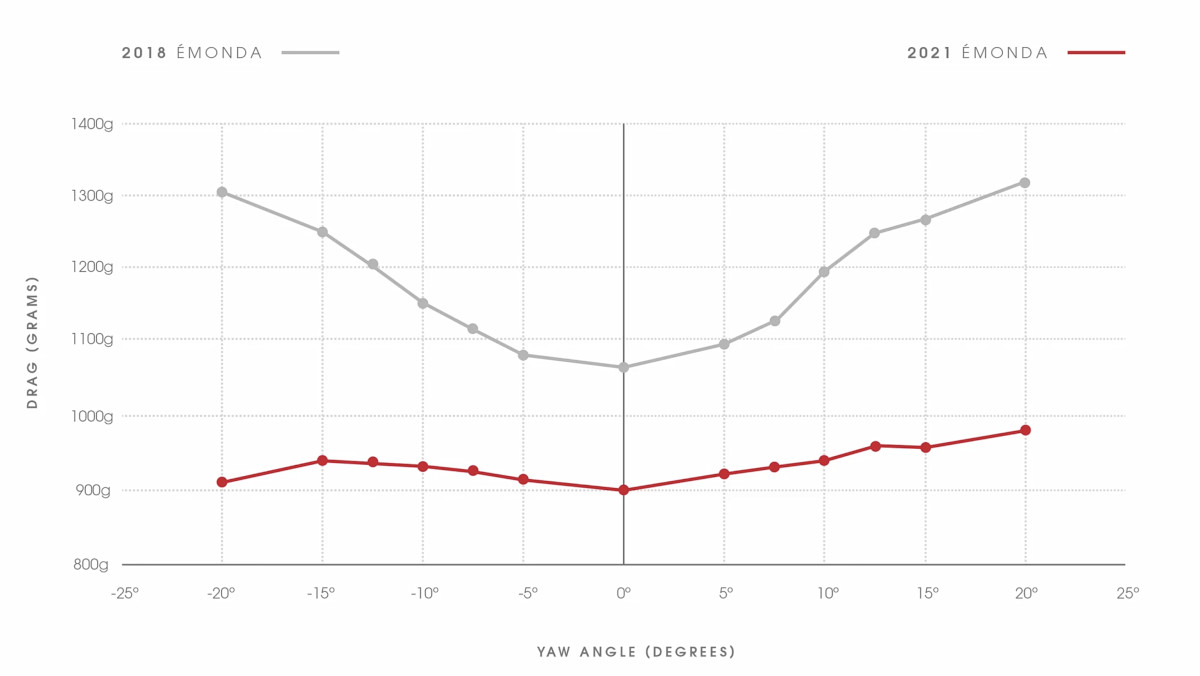

こうして各所にカムテール形状を取り入れた新型Émondaは、旧モデルと比較して182gの空気抵抗低減を実現したとトレックは説明する。各地のコースを入力したシミュレーションテストによると、旧型Emonda比でラルプデュエズの登坂タイムは15秒、台湾KOMチャレンジは80秒、Mt.富士ヒルクライムでは21秒もの短縮を叶えているという。

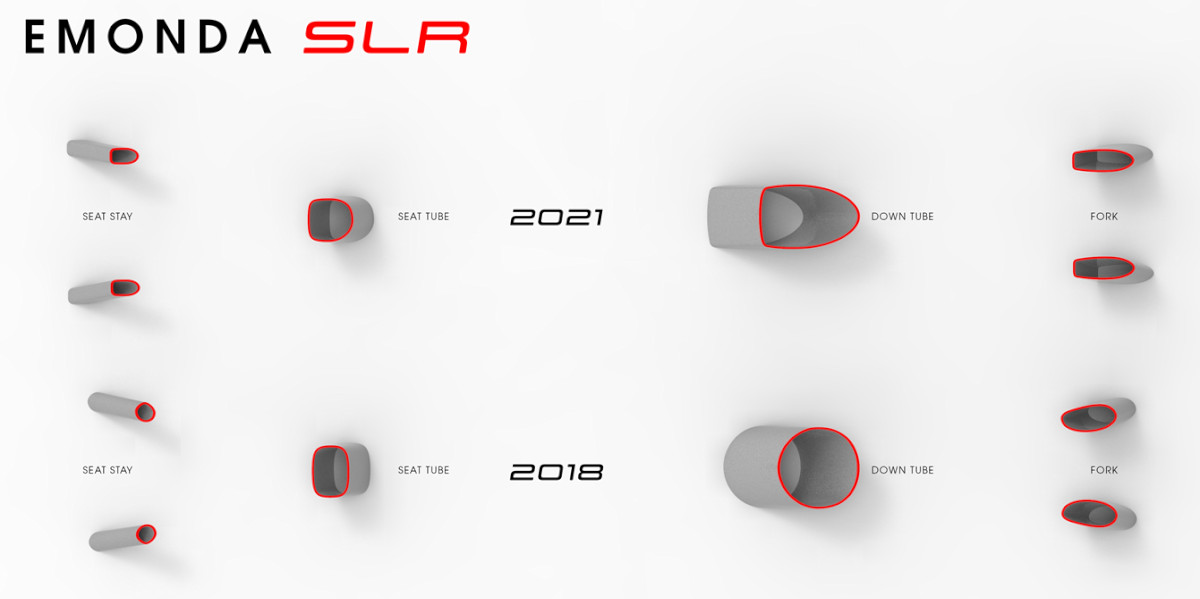

先代のÉmondaに比べいずれのチューブもエアロシェイプへと進化した (c)トレック・ジャパン

先代のÉmondaに比べいずれのチューブもエアロシェイプへと進化した (c)トレック・ジャパン

先代のÉmondaと比較して182gの空気抵抗低減を実現、あらゆるヨー角で高いエアロ効果を発揮する (c)トレック・ジャパン

先代のÉmondaと比較して182gの空気抵抗低減を実現、あらゆるヨー角で高いエアロ効果を発揮する (c)トレック・ジャパン

旧モデルで1時間走るシーンを想定した場合、同条件の新型Émondaは平坦路で60秒、ラルプデュエズ相当の8.1%勾配で18秒の差を生み出すエアロダイナミクスを獲得した。ハイスピードを維持できるプロライダーだけでなく、ヒルクライムを楽しむホビーライダーでも十分に恩恵を受けられるエアロマシンへと性能を進化させている。

空力性能強化と軽量化を狙った新型のステム一体型ハンドルバーを開発 photo:Makoto.AYANO

空力性能強化と軽量化を狙った新型のステム一体型ハンドルバーを開発 photo:Makoto.AYANO

ケーブルが隠れるような配線方法とすることでエアロでスマートなルックスに仕上がる photo:Makoto.AYANO

ケーブルが隠れるような配線方法とすることでエアロでスマートなルックスに仕上がる photo:Makoto.AYANO 専用のコラムスペーサーによってヘッドチューブ先端からケーブルをフレームに内装する photo:Makoto.AYANO

専用のコラムスペーサーによってヘッドチューブ先端からケーブルをフレームに内装する photo:Makoto.AYANO

エアロダイナミクスの強化と軽量化を図るべく新型のステム一体型ハンドルバーも開発された。前方投影面積の少ない扁平形状のバートップは、やや丸みを帯びたエッジデザインとすることで握りやすさも追求。ケーブルはハンドル裏側に設けられた配線用の溝を通り、ステム下部のクランプパーツで束ねられており、まるでフル内装かのようなエアロでスマートなルックスを実現した。

ライズ角は-7度、ドロップは124mm、リーチはやや長めの100mmで、エアロフレームとなったÉmondaに合った設計とされている。汎用ステムも使用可能なコラム設計で、専用のエアロスペーサーを使用しケーブルをフレーム内に引き込む方式としている。エアロスペーサーは2ピースに分かれるパズル式のため、配線後もステムの高さ調整は問題なく行える。

フレーム重量600g台を目指し新開発されたOCLV 800カーボン photo:Makoto.AYANO

フレーム重量600g台を目指し新開発されたOCLV 800カーボン photo:Makoto.AYANO

フレームのエアロ化に伴う重量増の問題をクリアするために、トレックは全く新しい「OCLV 800」カーボンを開発。エアロ形状を採用しつつフレーム重量700g未満という、極めて高いレベルの目標を達成するべく生み出されたカーボン素材だ。さらなる高性能素材の投入により、新型Émonda SLRはフレーム重量698gという圧倒的な軽さを手に入れている。

使用するカーボン繊維や製造プロセスなどに改良を加えることで、従来のトップグレードカーボン「OCLV 700」に比べ引っ張り強度が30%向上。それによってバイクの強度テストをクリアするために必要な素材使用量を削減することができ、従来のカーボンでは成し得なかった軽量性を実現した。

チェーンステーに内蔵できるDuoTrap Sセンサーにも対応している photo:Makoto.AYANO

チェーンステーに内蔵できるDuoTrap Sセンサーにも対応している photo:Makoto.AYANO チェーンキャッチャーも標準装備される photo:Makoto.AYANO

チェーンキャッチャーも標準装備される photo:Makoto.AYANO

硬く剛性のある素材は衝撃に弱く脆いという性質も持っており、その弱点を補うためにカーボン積層に厚みを持たせなければ強度テストにクリアできないという問題があったのだという。そのため、従来のOCLV 700カーボンで今回のÉmondaを作った場合、フレーム重量は約760gが限界だったそうだ。

そこから60g、約8%もの重量削減を目指し新素材の開発に奮闘。作っては壊しを繰り返して素材の性質を理解し、OCLV 800カーボンを実用レベルにするまで約2年の期間を要したという。最終的にはカーボンレイアップの異なるいくつかのフレームをプロライダーがテストし、最もフィーリングが良かったものが市販品として選ばれている。

BBはワイドなシェル幅を確保しつつねじ切りの整備性も両立するT47規格を採用 photo:Makoto.AYANO

BBはワイドなシェル幅を確保しつつねじ切りの整備性も両立するT47規格を採用 photo:Makoto.AYANO ディスクブレーキ専用フレームとして開発、スルーアクスルは六角レンチで締め込むエアロな仕様だ photo:Makoto.AYANO

ディスクブレーキ専用フレームとして開発、スルーアクスルは六角レンチで締め込むエアロな仕様だ photo:Makoto.AYANO

ディスクブレーキ専用フレームに生まれ変わりケーブルルーティングも進化。ケーブルがフレーム内へとアクセスするスペースをヘッドチューブ先端に設けたセミ内装式を採用している。ケーブルがステム下部を沿って最短でフレームに内装されることで、スマートな見た目とエアロな性能を両立。フォークコラム用のスペースとは別にすることで、ステム交換やハンドルの高さ調整もしやすい仕様となっている。

BBには現行Domaneでも採用された「T47」規格を採用。スレッド式BBながらベアリングがシェル内側に配置された構造で、トレック伝統のBB90に近いワイドなシェル幅(85.5mm)を確保しつつ整備性を高めている。また、BB90ではシェル内径が37mmだったが、T47規格は文字通り内径47mmに広がっており、スラムのDUBスピンドルやローターなどの30mm径スピンドルともマッチするよう考えられている。

フロントフォークはボリュームあるストレート形状にアップデートされた photo:Makoto.AYANO

フロントフォークはボリュームあるストレート形状にアップデートされた photo:Makoto.AYANO シートマストは従来モデルと同じラウンド形状を維持 photo:Makoto.AYANO

シートマストは従来モデルと同じラウンド形状を維持 photo:Makoto.AYANO 四角い形状だったシートチューブも今作でカムテール形状へと刷新されている photo:Makoto.AYANO

四角い形状だったシートチューブも今作でカムテール形状へと刷新されている photo:Makoto.AYANO

また、シートマストは従来と同じラウンド形状を維持。「この形状が快適性と軽量性のためのベストな選択」とトレックは説明する。サドル高の微調整もしやすくユーザーの使い勝手にも優れた構造だ。タイヤクリアランスはオンロードに最適化された最大28C設定となっている。

空力性能を大幅強化した第3世代Émondaがデビュー

エアロフォルムを獲得したブランド最軽量クライミングバイク「Émonda」 photo:Makoto.AYANO

エアロフォルムを獲得したブランド最軽量クライミングバイク「Émonda」 photo:Makoto.AYANOエアロのMadone(マドン)、エンデュランスのDomane(ドマーネ)と並び、トレックロードモデルの核となる軽量モデル「Émonda(エモンダ)」。アルベルト・コンタドール(スペイン)を筆頭にクライマーやオールラウンダーの主力機として愛用されてきたが、今を生きる軽量オールラウンダーとして、今作ではエアロダイナミクスを中心に改善が行われた。過去作を振り返りつつ、3年ぶりに姿を変えた第3世代Émondaを解説していく。

フレーム重量アンダー700gのブランド最軽量モデル

フレーム重量700g切りを達成したトレック史上最軽量のロードバイクとして、2014年に誕生したÉmonda。"削ぎ落とす"という意味のフランス語「emonder」を名前の由来とし、徹底的に無駄を省いたフレームデザインによって圧倒的な軽さを実現したモデルだ。 完成車で4.65kgという驚異の軽さを実現した初代Émonda SLR 10 photo:Kei Tsuji

完成車で4.65kgという驚異の軽さを実現した初代Émonda SLR 10 photo:Kei Tsujiその軽量性に由来する登坂性能はもちろんのこと、反応性にも優れたオールラウンダーとして、別府史之(当時トレックファクトリーレーシング)も多くのレースで初代Émondaを使用し、特に2014年の全日本選手権には発表前のプロトタイプが持ち込まれ話題を呼んだ。スラムの機械式REDにボントレガーのステム一体型ハンドル、Tuneのホイール&サドルをアセンブルしたトップグレードのÉmonda SLR 10は市販モデル世界最軽量となる4.65kgを叩き出す。

2017年にはさらに軽量化を推し進めた2代目へとモデルチェンジ。リムブレーキモデルでフレーム重量640gとライバルブランドを更に突き放した一方、ミリ単位でチューブ形状とカーボン積層を煮詰めることで、プロライダーの高い要求に応える剛性やハンドリング性能にも磨きをかけた。「軽量オールラウンダー」という肩書きが与えられたのはこの第2世代からだ。

現役最後の勝利をÉmondaで挙げたアルベルト・コンタドール(当時トレック・セガフレード)

現役最後の勝利をÉmondaで挙げたアルベルト・コンタドール(当時トレック・セガフレード)  クライミング性能を重視するリッチー・ポート(トレック・セガフレード)もÉmondaを愛用している (c)CorVos

クライミング性能を重視するリッチー・ポート(トレック・セガフレード)もÉmondaを愛用している (c)CorVos 特に山岳ステージでメインバイクとして活躍してきたÉmonda SLR Disc photo:Kei Tsuji

特に山岳ステージでメインバイクとして活躍してきたÉmonda SLR Disc photo:Kei Tsujiグランツールの総合エースを担ったアルベルト・コンタドール(当時トレック・セガフレード)も、この2代目Émondaを愛機に選択。2017年ブエルタ・ア・エスパーニャの第20ステージ、超級山岳アングリルをÉmondaで制し、現役最終レースを締めくくる劇的な勝利を収めたことは記憶に新しい。

同時に追加されたディスクブレーキモデルも、フレーム重量665gというマスプロメーカー最軽量値でインパクトをもたらした。2018年からトレック・セガフレードは全バイクをディスクブレーキ仕様に統一。Émonda SLR DiscもMadoneとともに選手たちの走りを支えるメインバイクの片翼として大きな活躍を見せてきた。

よりエアロに生まれ変わった新型Émonda (c)トレック・ジャパン

よりエアロに生まれ変わった新型Émonda (c)トレック・ジャパンそんな第2世代登場から3年の開発期間を経て、全く新しいフレーム形状へと進化した第3世代にフルモデルチェンジを果たした。前作の時点でUCI規定の6.8kgを達成していた(トレック・セガフレードのチームバイク仕様)ため、今作は最優先事項を空力性能改善とし、フレームはもちろんステム一体型ハンドルやホイールも含めたトータル設計が行われている。

すでにトレック・セガフレードには市販モデルと共通の新型Émondaが渡っており、その性能の高さを選手たちは実感しているという。「僕が知る中で、これほどエアロと軽量性を両立できたバイクは初めてだ」と、今季からトレック・セガフレードに加わったヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア)も評しているという。

超軽量エアロディスクロードへと進化した新型Émonda

コンピュータ解析を駆使し誕生したエアロシェイプ

空力性能を大幅に改善し性能強化を果たした新型Émonda SLR photo:Makoto.AYANO

空力性能を大幅に改善し性能強化を果たした新型Émonda SLR photo:Makoto.AYANO先述した通り、新型Émondaの最重要課題とされたのがエアロダイナミクスの改善だ。ダウンチューブを筆頭に各所がエアロ形状となったことは見た目にもすぐ分かる変更点。トレックには既にエアロロードのMadoneがあり、そしてDomaneもエアロ化を果たしているものの、差別化を図るべくMadoneや旧型Émondaをベースとすることなく、多数のデザインアイデアとCFD解析をかけ合わせ、一から専用設計したという。

ただしその空力開発は、あくまで登りを前提にしたもの。ツール・ド・フランスの名物山岳であるラルプデュエズのタイムを指標とし、最速で駆け上がれる重量と空気抵抗の相関関係をコンピュータシミュレーションで導き出し、これを通して算出された推移基準で開発を進めていくことが最も効率的であることが判明したという。

エアロチュービングによってバイクのイメージを大きく変えたダウンチューブ photo:Makoto.AYANO

エアロチュービングによってバイクのイメージを大きく変えたダウンチューブ photo:Makoto.AYANO 先代Émondaを思わせるチューブ集合部のデザイン photo:Makoto.AYANO

先代Émondaを思わせるチューブ集合部のデザイン photo:Makoto.AYANO タイヤクリアランスはオンロードに最適化された最大28Cの設計 photo:Makoto.AYANO

タイヤクリアランスはオンロードに最適化された最大28Cの設計 photo:Makoto.AYANO 昨今のエアロロードに標準的なドロップドシートステーは採用されず、伝統的なリア三角の形状を維持している photo:Makoto.AYANO

昨今のエアロロードに標準的なドロップドシートステーは採用されず、伝統的なリア三角の形状を維持している photo:Makoto.AYANOその数値に近づけ、より空気抵抗の少ないフレーム形状を作り出すべく、気流を可視化するコンピュータ解析によって改善点をあぶり出しチューブシェイプを煮詰めたという。

そして今作を軽量オールラウンダーとして一歩抜きんでた存在へ押し上げたのは、単純なエアロ性能だけではなく、フレーム構造/重量/強度といった他のパラメーター、更には突風などの外的要因といった複合的な要素を繋ぎ合わせる開発手法。平坦に比べスピードが遅く、標高の高い山では強風に悩まされることも頻繁に起こる。さらにはダンシングを多用することで周囲の気流も乱れるという、ヒルクライム特有のシチュエーションを考慮した分析を多角的に行った。それらから最適解を導き出すための新たなソフトウェア、HEEDS(ヒーズ)も大いに活用されたという。

フレーム各所がエアロな造形にアップデートされた一方で、昨今のエアロロードではもはや標準となったコンパクトなリア三角、つまりドロップドシートステーの採用を見送った点は興味深い。

ロードプロダクトディレクターを務めるジョーダン・ロージン氏 photo:So.Isobeロード製品総責任者のジョーダン・ロージン氏は「トレックもシートステー形状については慎重に研究をしており、他社が採用する下に下がった形状がわずかに空力に優れることが研究から分かっています。それでもなお採用しなかった理由は3つあります。

ロードプロダクトディレクターを務めるジョーダン・ロージン氏 photo:So.Isobeロード製品総責任者のジョーダン・ロージン氏は「トレックもシートステー形状については慎重に研究をしており、他社が採用する下に下がった形状がわずかに空力に優れることが研究から分かっています。それでもなお採用しなかった理由は3つあります。1つ目はライダーの脚の間で乱流が発生するため、シートステーの空力は重要度が低いということ。シートマストがいまだに丸いのもこれが理由の一つです。2つ目はフレーム重量が50g重くなってしまい、アルプデュエズを速く走るという目標において、重量増のデメリットが空力のメリットを上回ってしまうこと。3つ目はフレームの強度をあげる必要があり、快適性が損なわれることです。重量、快適性、そしてエアロのバランスを考えると、現状のデザインがベストなのは間違いないと確信しています。優れたロードバイクの開発は、複数のゴールをいかにバランスを取りながら改善するかなのです」と説明している。

気流の乱れを可視化するソフトウェアでフレームの空力性能を検証していった (c)トレック・ジャパン

気流の乱れを可視化するソフトウェアでフレームの空力性能を検証していった (c)トレック・ジャパン 開発において風洞実験を計3回行い、空力性能の数値を確認していったという (c)トレック・ジャパン

開発において風洞実験を計3回行い、空力性能の数値を確認していったという (c)トレック・ジャパンもちろん定常状態での数値検証のために風洞実験も行われた。トレックによれば開発中のプロトタイプで2回、生産用モールドで作った最終版プロトタイプで1回、合計3回の風洞実験を行い、CFD解析によるデータの裏付けをしていったという。

こうして各所にカムテール形状を取り入れた新型Émondaは、旧モデルと比較して182gの空気抵抗低減を実現したとトレックは説明する。各地のコースを入力したシミュレーションテストによると、旧型Emonda比でラルプデュエズの登坂タイムは15秒、台湾KOMチャレンジは80秒、Mt.富士ヒルクライムでは21秒もの短縮を叶えているという。

先代のÉmondaに比べいずれのチューブもエアロシェイプへと進化した (c)トレック・ジャパン

先代のÉmondaに比べいずれのチューブもエアロシェイプへと進化した (c)トレック・ジャパン 先代のÉmondaと比較して182gの空気抵抗低減を実現、あらゆるヨー角で高いエアロ効果を発揮する (c)トレック・ジャパン

先代のÉmondaと比較して182gの空気抵抗低減を実現、あらゆるヨー角で高いエアロ効果を発揮する (c)トレック・ジャパン旧モデルで1時間走るシーンを想定した場合、同条件の新型Émondaは平坦路で60秒、ラルプデュエズ相当の8.1%勾配で18秒の差を生み出すエアロダイナミクスを獲得した。ハイスピードを維持できるプロライダーだけでなく、ヒルクライムを楽しむホビーライダーでも十分に恩恵を受けられるエアロマシンへと性能を進化させている。

空力性能を向上させる新型のステム一体型ハンドルバー

空力性能強化と軽量化を狙った新型のステム一体型ハンドルバーを開発 photo:Makoto.AYANO

空力性能強化と軽量化を狙った新型のステム一体型ハンドルバーを開発 photo:Makoto.AYANO ケーブルが隠れるような配線方法とすることでエアロでスマートなルックスに仕上がる photo:Makoto.AYANO

ケーブルが隠れるような配線方法とすることでエアロでスマートなルックスに仕上がる photo:Makoto.AYANO 専用のコラムスペーサーによってヘッドチューブ先端からケーブルをフレームに内装する photo:Makoto.AYANO

専用のコラムスペーサーによってヘッドチューブ先端からケーブルをフレームに内装する photo:Makoto.AYANOエアロダイナミクスの強化と軽量化を図るべく新型のステム一体型ハンドルバーも開発された。前方投影面積の少ない扁平形状のバートップは、やや丸みを帯びたエッジデザインとすることで握りやすさも追求。ケーブルはハンドル裏側に設けられた配線用の溝を通り、ステム下部のクランプパーツで束ねられており、まるでフル内装かのようなエアロでスマートなルックスを実現した。

ライズ角は-7度、ドロップは124mm、リーチはやや長めの100mmで、エアロフレームとなったÉmondaに合った設計とされている。汎用ステムも使用可能なコラム設計で、専用のエアロスペーサーを使用しケーブルをフレーム内に引き込む方式としている。エアロスペーサーは2ピースに分かれるパズル式のため、配線後もステムの高さ調整は問題なく行える。

フレーム重量698gを実現したOCLV 800カーボン

フレーム重量600g台を目指し新開発されたOCLV 800カーボン photo:Makoto.AYANO

フレーム重量600g台を目指し新開発されたOCLV 800カーボン photo:Makoto.AYANOフレームのエアロ化に伴う重量増の問題をクリアするために、トレックは全く新しい「OCLV 800」カーボンを開発。エアロ形状を採用しつつフレーム重量700g未満という、極めて高いレベルの目標を達成するべく生み出されたカーボン素材だ。さらなる高性能素材の投入により、新型Émonda SLRはフレーム重量698gという圧倒的な軽さを手に入れている。

使用するカーボン繊維や製造プロセスなどに改良を加えることで、従来のトップグレードカーボン「OCLV 700」に比べ引っ張り強度が30%向上。それによってバイクの強度テストをクリアするために必要な素材使用量を削減することができ、従来のカーボンでは成し得なかった軽量性を実現した。

チェーンステーに内蔵できるDuoTrap Sセンサーにも対応している photo:Makoto.AYANO

チェーンステーに内蔵できるDuoTrap Sセンサーにも対応している photo:Makoto.AYANO チェーンキャッチャーも標準装備される photo:Makoto.AYANO

チェーンキャッチャーも標準装備される photo:Makoto.AYANO硬く剛性のある素材は衝撃に弱く脆いという性質も持っており、その弱点を補うためにカーボン積層に厚みを持たせなければ強度テストにクリアできないという問題があったのだという。そのため、従来のOCLV 700カーボンで今回のÉmondaを作った場合、フレーム重量は約760gが限界だったそうだ。

そこから60g、約8%もの重量削減を目指し新素材の開発に奮闘。作っては壊しを繰り返して素材の性質を理解し、OCLV 800カーボンを実用レベルにするまで約2年の期間を要したという。最終的にはカーボンレイアップの異なるいくつかのフレームをプロライダーがテストし、最もフィーリングが良かったものが市販品として選ばれている。

整備性に配慮したセミ内装ケーブルルーティング&T47規格BB

BBはワイドなシェル幅を確保しつつねじ切りの整備性も両立するT47規格を採用 photo:Makoto.AYANO

BBはワイドなシェル幅を確保しつつねじ切りの整備性も両立するT47規格を採用 photo:Makoto.AYANO ディスクブレーキ専用フレームとして開発、スルーアクスルは六角レンチで締め込むエアロな仕様だ photo:Makoto.AYANO

ディスクブレーキ専用フレームとして開発、スルーアクスルは六角レンチで締め込むエアロな仕様だ photo:Makoto.AYANOディスクブレーキ専用フレームに生まれ変わりケーブルルーティングも進化。ケーブルがフレーム内へとアクセスするスペースをヘッドチューブ先端に設けたセミ内装式を採用している。ケーブルがステム下部を沿って最短でフレームに内装されることで、スマートな見た目とエアロな性能を両立。フォークコラム用のスペースとは別にすることで、ステム交換やハンドルの高さ調整もしやすい仕様となっている。

BBには現行Domaneでも採用された「T47」規格を採用。スレッド式BBながらベアリングがシェル内側に配置された構造で、トレック伝統のBB90に近いワイドなシェル幅(85.5mm)を確保しつつ整備性を高めている。また、BB90ではシェル内径が37mmだったが、T47規格は文字通り内径47mmに広がっており、スラムのDUBスピンドルやローターなどの30mm径スピンドルともマッチするよう考えられている。

フロントフォークはボリュームあるストレート形状にアップデートされた photo:Makoto.AYANO

フロントフォークはボリュームあるストレート形状にアップデートされた photo:Makoto.AYANO シートマストは従来モデルと同じラウンド形状を維持 photo:Makoto.AYANO

シートマストは従来モデルと同じラウンド形状を維持 photo:Makoto.AYANO 四角い形状だったシートチューブも今作でカムテール形状へと刷新されている photo:Makoto.AYANO

四角い形状だったシートチューブも今作でカムテール形状へと刷新されている photo:Makoto.AYANOまた、シートマストは従来と同じラウンド形状を維持。「この形状が快適性と軽量性のためのベストな選択」とトレックは説明する。サドル高の微調整もしやすくユーザーの使い勝手にも優れた構造だ。タイヤクリアランスはオンロードに最適化された最大28C設定となっている。

あらゆるライダーにマッチするH1.5フィット

従来のÉmondaは一般ライダー向けのH2フィットと、プロライダー向けのアグレッシブなジオメトリーを採用したH1フィットの2種類を用意していたが、今作ではそのちょうど中間に当たる「H1.5」フィットに統一された。空気抵抗の少ないエアロポジションが可能かつ、長時間姿勢が維持しやすい低すぎないハンドル高をバランスさせたヘッドチューブ長に調整されており、シリアスレーサーからサンデーライダーまで幅広くフィットするジオメトリーを獲得している。6年ぶりのフルモデルチェンジとなるセカンドグレードÉmonda SL

Émonda SLRと同じ形状、同じジオメトリーでカーボングレードのみを変更したセカンドモデル「Émonda SL」も同時に登場した。SLRがOCLV 800カーボンを使用しているのに対し、SLはOCLV 500カーボンを使用しているが、エアロなフレーム形状はSLRとまったく同じで、優れたパフォーマンスを発揮するだろう。

コックピットも汎用的なハンドルバーとステムを採用し、昨年発表されたDomaneに似たような、ステムの下でケーブルが束ねられる形で空気抵抗の削減を実現している。シマノの105、ULTEGRA、ULTEGRA DI2で組み上げた、4種類の完成車にて販売される。

本物の金箔を使用したゴージャスな印象の「Sweet Gold Leaf」 (c)トレック・ジャパン

本物の金箔を使用したゴージャスな印象の「Sweet Gold Leaf」 (c)トレック・ジャパン

見る角度によって色を変えるマジョーラカラーの「Amplified Alchemy」 (c)トレック・ジャパン

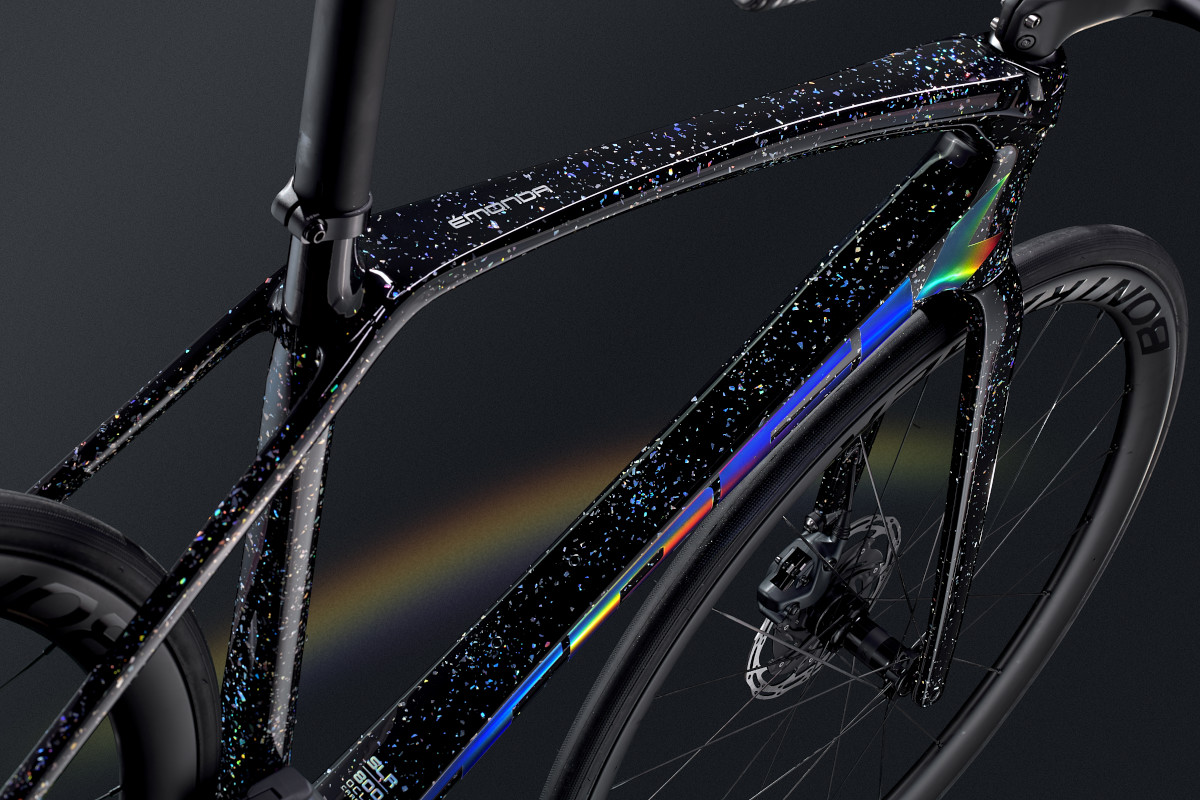

見る角度によって色を変えるマジョーラカラーの「Amplified Alchemy」 (c)トレック・ジャパン 虹色に輝くラメを散りばめた「Holographic Diamond Flake」 (c)トレック・ジャパン

虹色に輝くラメを散りばめた「Holographic Diamond Flake」 (c)トレック・ジャパン

自分好みのカラーを纏った世界に1台だけのバイクを作り上げられるカスタムオーダーシステム「Project One」。その中でも芸術的なカラーリングを纏った「ICON」テーマに3つの新色が追加された。本物の金箔を使用したSweet Gold Leaf、パープルマジョーラのAmplified Alchemy、虹色のラメを散りばめたHolographic Diamond Flakeというきらびやかなペイントが登場している。

Émonda SLR 7 (c)トレック・ジャパン

Émonda SLR 7 (c)トレック・ジャパン

ハイエンドモデルで唯一の在庫販売バイクであるÉmonda SLR 7は初回入荷限定。Project Oneのアップチャージがないため、Project Oneで購入するよりも56,000円(税抜)もお得な価格設定とされている。Émondaと同時発表された最新の軽量カーボンホイール「Aeolus Pro 37」もアセンブルされ、そのままレースに投入できるハイパフォーマンスな1台に仕上がる。カラーが気に入ったのならこのモデルがお買い得だ。

※各種コンポーネント選択はProject Oneで可能

Émonda SL 7 (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 7 (c)トレック・ジャパン Émonda SL 6 Pro (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 6 Pro (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 6 (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 6 (c)トレック・ジャパン Émonda SL 6 (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 6 (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 5 (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 5 (c)トレック・ジャパン Émonda SL 5 (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 5 (c)トレック・ジャパン

SL 7はシマノULTEGRA DI2と最新のAeolus Pro 37カーボンホイールを搭載したハイエンド顔負けのモデルだ。SL 6 Proはシマノ機械式ULTEGRAに、同じく同時開発された35mmハイトのエントリーカーボンホイール「Aeolus Elite 35」を装備する。ホイールのアップグレードが前提なら、SL 7やSL 6 Proがお買い得だ。

次回は、国内最高峰のヒルクライムレースであるマウンテンサイクリングin乗鞍をÉmondaで2連覇(2018、2019年)しているホビーレーサー、中村俊介さんによるインプレッションをお届けする。

コックピットも汎用的なハンドルバーとステムを採用し、昨年発表されたDomaneに似たような、ステムの下でケーブルが束ねられる形で空気抵抗の削減を実現している。シマノの105、ULTEGRA、ULTEGRA DI2で組み上げた、4種類の完成車にて販売される。

きらびやかな3つのICONカラーを追加したProject One

自分好みのカラーを纏った世界に1台だけのバイクを作り上げられるカスタムオーダーシステム「Project One」。その中でも芸術的なカラーリングを纏った「ICON」テーマに3つの新色が追加された。本物の金箔を使用したSweet Gold Leaf、パープルマジョーラのAmplified Alchemy、虹色のラメを散りばめたHolographic Diamond Flakeというきらびやかなペイントが登場している。

トレック 新型Émonda完成車ラインアップ

Émonda SLR

Émonda SLR 7 (c)トレック・ジャパン

Émonda SLR 7 (c)トレック・ジャパンハイエンドモデルで唯一の在庫販売バイクであるÉmonda SLR 7は初回入荷限定。Project Oneのアップチャージがないため、Project Oneで購入するよりも56,000円(税抜)もお得な価格設定とされている。Émondaと同時発表された最新の軽量カーボンホイール「Aeolus Pro 37」もアセンブルされ、そのままレースに投入できるハイパフォーマンスな1台に仕上がる。カラーが気に入ったのならこのモデルがお買い得だ。

| モデル | コンポーネント | 税抜価格 |

| Émonda SLR 7(ホイール:Aeolus Pro 37) | シマノULTEGRA DI2 | 769,000円 |

※各種コンポーネント選択はProject Oneで可能

Émonda SL

Émonda SL 7 (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 7 (c)トレック・ジャパン Émonda SL 6 Pro (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 6 Pro (c)トレック・ジャパン Émonda SL 6 (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 6 (c)トレック・ジャパン Émonda SL 6 (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 6 (c)トレック・ジャパン Émonda SL 5 (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 5 (c)トレック・ジャパン Émonda SL 5 (c)トレック・ジャパン

Émonda SL 5 (c)トレック・ジャパンSL 7はシマノULTEGRA DI2と最新のAeolus Pro 37カーボンホイールを搭載したハイエンド顔負けのモデルだ。SL 6 Proはシマノ機械式ULTEGRAに、同じく同時開発された35mmハイトのエントリーカーボンホイール「Aeolus Elite 35」を装備する。ホイールのアップグレードが前提なら、SL 7やSL 6 Proがお買い得だ。

| モデル | コンポーネント | 税抜価格 |

| Émonda SL 7(ホイール:Aeolus Pro 37) | シマノULTEGRA DI2 | 579,000円 |

| Émonda SL 6 Pro(ホイール:Aeolus Elite 35) | シマノULTEGRA | 440,000円 |

| Émonda SL 6 | シマノULTEGRA | 360,000円 |

| Émonda SL 5 | シマノ105 | 280,000円 |

次回は、国内最高峰のヒルクライムレースであるマウンテンサイクリングin乗鞍をÉmondaで2連覇(2018、2019年)しているホビーレーサー、中村俊介さんによるインプレッションをお届けする。

提供:トレック・ジャパン 制作:シクロワイアード編集部