スラムが放つRED eTAP AXSの特集記事最終回は、プレゼンテーション会場で開発者に聞いたインタビューを紹介。ロードコンポーネントの常識を打ち破るX-RANGEはいかにして生まれたのか、そしてメリットとは?プロダクトリーダーだからこそ話せる、開発ストーリーを聞いた。

チーフシステムエンジニアのアンソニー・メデリア氏(左)と、ロードプロダクトマネージャーのJP・マッカーシー氏に話を聞いた photo:So.Isobe

チーフシステムエンジニアのアンソニー・メデリア氏(左)と、ロードプロダクトマネージャーのJP・マッカーシー氏に話を聞いた photo:So.Isobe

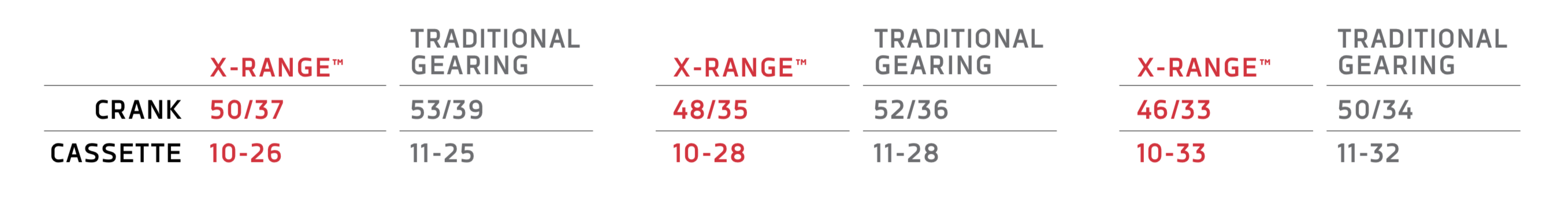

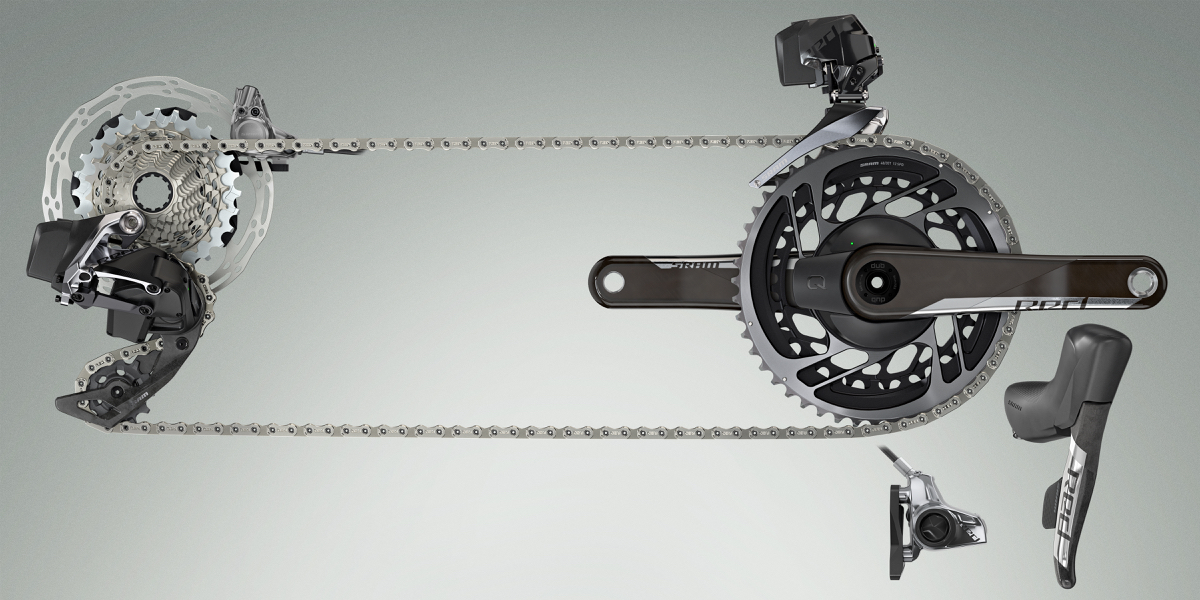

「X-RANGEギア誕生の最大の理由は、フロント変速をよりスムーズにするため」 photo:So.Isobe従来から存在する52/36や50/34、そしてグラベル用として近年出現した48/32Tや46/30は、いわゆる「成功したギア」です。市場に存在する90%以上のバイクがこれらのギアを搭載していますが、我々は大きな問題を感じていました。

「X-RANGEギア誕生の最大の理由は、フロント変速をよりスムーズにするため」 photo:So.Isobe従来から存在する52/36や50/34、そしてグラベル用として近年出現した48/32Tや46/30は、いわゆる「成功したギア」です。市場に存在する90%以上のバイクがこれらのギアを搭載していますが、我々は大きな問題を感じていました。

それは、インナーとアウターギア間に16Tもの大きな落差があること。これがX-RANGE ギアリングを生み出した最大の理由です。

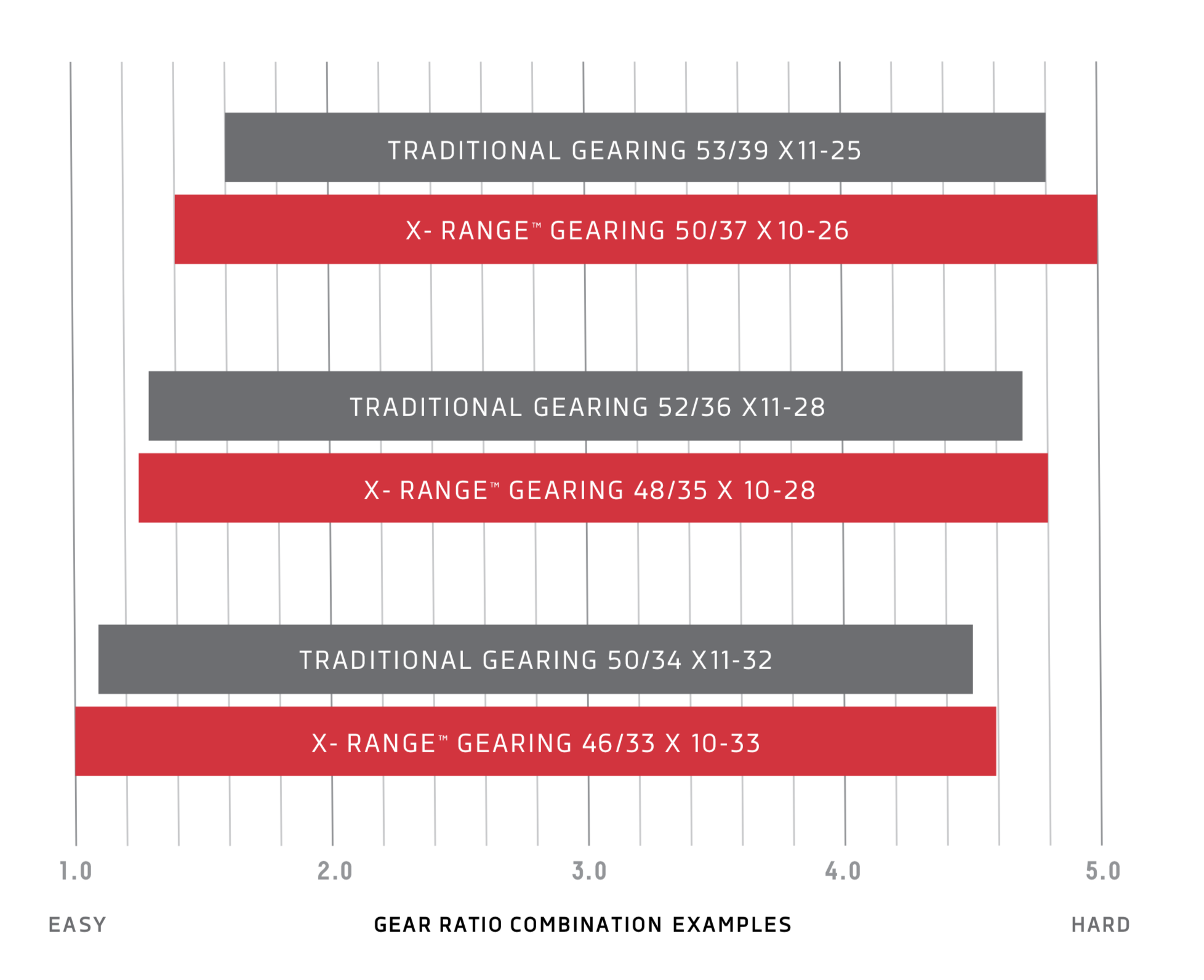

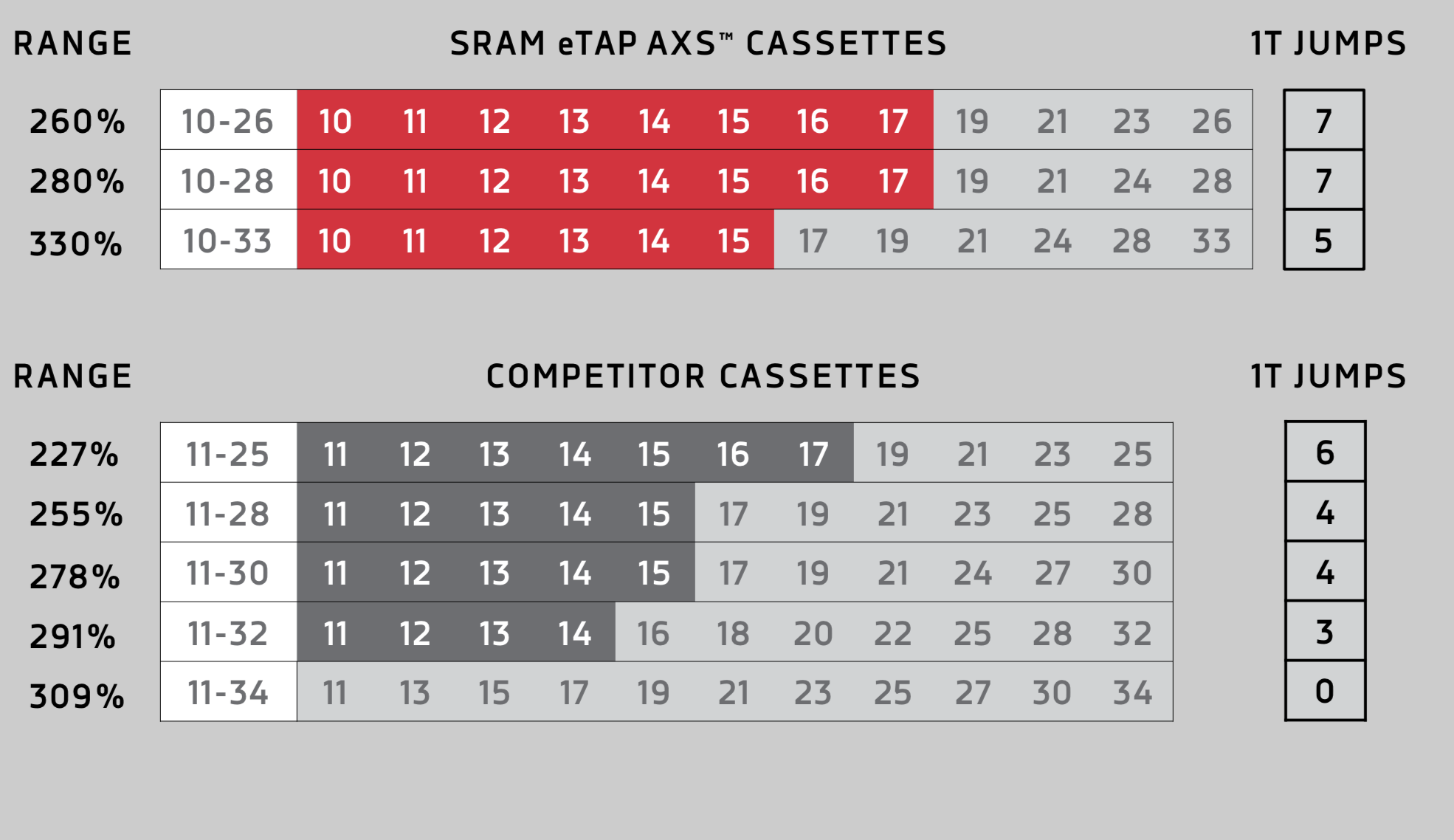

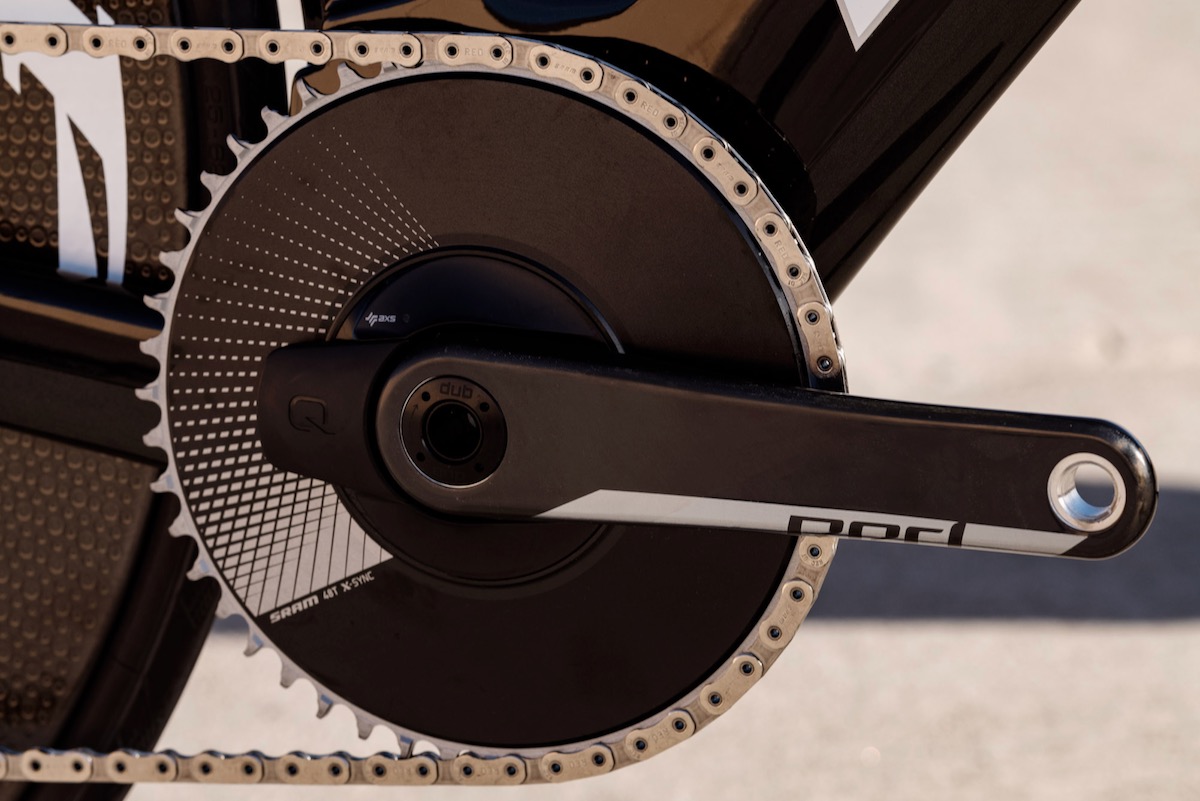

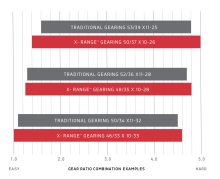

16Tという落差は、正直に言ってあまりにも大きく、スムーズな変速を妨げてしまうし、第一に使っていて気持ちよくない。しかし落差を小さくしようとすると、インナーリングが巨大化してホビーユーザーには乗れません。そこで我々は、リア10Tを採用することで解決しました。我々の新しい50/37、48/35、そして46/33の落差は全て13T。先述したギアから落差を20%抑えた計算ですが、これはそのまま変速性能の向上に繋がります。もうトラディショナルなギアは過去のものとなるわけです。

そして、12速化によってカセット単体でもワイドレンジをカバーするようになりました。例えば、目の前の坂を登り切る時、今までだったら仕方なくフロント変速をするような状況で、新型REDならフロント変速無しで対応できるようになったわけです。これは大きなアドバンテージだと思いませんか?特にレースの勝負所のような、ほんの少しの変速ロスもしたくない状況でのメリットは計り知れません。

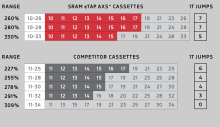

また、トップ側を10Tに設定したことも大きなポイントです。例えば最もワイドな10-33Tカセットは従来の11-36Tに対応しますが、11-36Tはあまりにもワイドで、重量増やコスト増、そしてロングケージのリアディレイラーを使わなければならないといったデメリットが存在します。しかしX-RANGEならそういった問題を解消しつつ、よりワイドなギアレシオを提供できます。今回は常識に捉われることなく、全く白紙の状態から開発したため、色々な制約がなかった。それだけに開発チームの中で意欲的なアイディアを議論できたことが良かったと思いますね。

フロント変速性能の向上と、カセットのカバー範囲の広さ。そしてクロスレシオ化を遂げたトップ〜ミドルギア。合理的に進化を果たしたX-RANGEは、我々の自信作と言えるものです。

先代REDには変速スピードが遅く感じるという意見が寄せられていたため、改善点の一つとして取り組みました。チェーン位置によって変速スピードが変わるため一概には言えませんが、シフトボタンとの通信改善によってリア側はおおよそ0.05秒の変速向上を果たしています。

「一般的なギアと比べてフロントギアの落差を20%減少。これがスムーズな変速に貢献している」 (c)SRAM

「一般的なギアと比べてフロントギアの落差を20%減少。これがスムーズな変速に貢献している」 (c)SRAM

「変速系統を全て同時開発したことが性能向上の鍵でした」 (c)SRAM

「変速系統を全て同時開発したことが性能向上の鍵でした」 (c)SRAM 限られたスケジュールを縫って各メディアの質問時間が設けられた (c)SRAM

限られたスケジュールを縫って各メディアの質問時間が設けられた (c)SRAM

フロント側は変速スピードではなく、重点を置いたのは変速時のスムーズさと信頼性。リア側と同じく通信速度の向上はもちろん、アウターとインナーの落差が小さくなったことに加え、変速ポイントの改善など様々な工夫を凝らしているので、結果的に変速スピードの向上を感じてもらえたと思います。

例えば従来の48/32Tや46/30など近年登場したチェーンリングは、我々からするとディレイラーとの相性が考えられていません。しかしRED eTAP AXSは全ての変速系統を同時開発しているため、各ギアのマッチングは過去にないレベルでスムーズ。グラベルやシクロクロス、グランフォンドなどユーザーの楽しみ方が多様化する現在にこそマッチする、本当のロードコンポーネントだと自負しています。

― 3Tはトップ9Tカセットを使っていますが、スラムとしてはどう見ていますか?

非常にユニークで、既存概念に捉われない姿勢は素晴らしいですね。ただしスラムとしては、9Tまで小さくするとチェーンラップ(チェーンの掛かっている範囲)が小さくなり、駆動効率の低下やオフロードでの歯飛びなど様々な懸念が生まれるため採用しませんでした。我々は既にMTBカテゴリーで10Tの実績がありますし、性能的にもシステム的にも信頼性は十分だと自負しています。

2日間のライドにも同行したマッカーシー氏。健脚の持ち主であった (c)SRAMこれもギアによってバラつきが生じるのですが、従来の52/36T+11-28Tと新型の48/35T+10-28Tを計測器上で比較したところ、新型は各コグで最大0.2%弱の駆動抵抗低減。主に偶力の差があるためトップギアは11Tの方が効率的ですが、その差はごく僅かであり、ワイドかつクロスレシオの歯数構成やスムーズな変速など様々なメリットを考えれば問題にはなりません。

2日間のライドにも同行したマッカーシー氏。健脚の持ち主であった (c)SRAMこれもギアによってバラつきが生じるのですが、従来の52/36T+11-28Tと新型の48/35T+10-28Tを計測器上で比較したところ、新型は各コグで最大0.2%弱の駆動抵抗低減。主に偶力の差があるためトップギアは11Tの方が効率的ですが、その差はごく僅かであり、ワイドかつクロスレシオの歯数構成やスムーズな変速など様々なメリットを考えれば問題にはなりません。

― リアディレイラーにナローワイドプーリーが搭載されましたが、その意味は?

チェーンマネジメントの一環です。ナローワイド形状が歯飛びを防ぎ、堅牢なチェーンラインを構成することでラフロードでのシフト性能を維持させる目的があります。MTBでは長年に渡って採用していますし、FORCE 1でも上下プーリーをナローワイド化させています。ただしシクロクロスからのフィードバックによって、ガイドプーリーはナローワイド形状でなくともあまり影響が無いという結果が導き出されました。ナローワイド化は確実なチェーンキャッチの反面若干の抵抗を生むため、今回はテンションプーリーのみナローワイドを採用しています。

アフターマーケットではビッグプーリーが流行していますが、我々の公式回答としては「オススメしません」。確かにフリクション低減は可能ですが、プーリーが巨大化することでカセットへのチェーンラップが犠牲(=歯飛びの可能性)になったり、そもそも重量増や、動作不良が起こったりとデメリットは否めません。シフト操作のテクニックがあり、更にリスクを承知で使うプロ選手向けの「マージナルゲイン」と言えるでしょう。

― それら機能面の進化はもちろん、シフト操作の高級感が増していますね。プレゼンテーションでは語られなかったことですが。

それは良かった。とある女性スタッフが担当したのですが、これはある意味最も難しい課題だったと言えます。確かに先代REDのシフトは安っぽさがありましたが、これは感覚の問題なので何をもって良しとするかが難しいわけです。長期間使用でヘタるようなボタンではいけませんし、それこそ何万回とボタンを押す実験を繰り返しました。今回のメディア陣は誰もその部分を評価してくれなかったので良いフィードバックとなりますね。

「RED eTAP AXSは一般ユーザーのためを思って作り上げた自信作。全く新しい体験をしてもらえるはずです」 (c)SRAM

「RED eTAP AXSは一般ユーザーのためを思って作り上げた自信作。全く新しい体験をしてもらえるはずです」 (c)SRAM

まずはスラム製品を愛用してくれる日本のユーザーに感謝を。そして、新しいRED eTAP AXSを使い、楽しんで下さいということですね。RED eTAP AXSは一般ユーザーのためを思って作り上げた自信作です。従来のコンポーネントとは全く違う、全く新しい体験ができると思います。

シマノしかりカンパニョーロしかり、もう電動変速にメリットがあることは疑いの余地すらありません。コンマ数秒を争うレーサーはもちろんですが、ホビーユーザーにも大きなメリットがあります。そして、新型REDはX-RANGEを採用したことでコンポーネントの新たな境地を開くものとなりました。難しく考えるよりも、まずは一度乗ってみてほしい。「百聞は一見にしかず」です。

そろそろ「シクロワイアード」を、「シクロワイヤレス」に改名するタイミングだと思いますよ(笑)。

開発のキーマンに聞く、SRAM RED eTAP AXSのこと

メディアプレゼンテーションに参加した我々メディア一同を迎えてくれたのは、多数集結したスラムのロード・MTBカテゴリーの開発主要メンバーたち。筆者はロードプロダクトマネージャーのJP・マッカーシー氏と、チーフシステムエンジニアのアンソニー・メデリア氏に話を聞くことができた。RED eTAP AXSについて聞いた、そのインタビューの模様をお伝えしたい。 チーフシステムエンジニアのアンソニー・メデリア氏(左)と、ロードプロダクトマネージャーのJP・マッカーシー氏に話を聞いた photo:So.Isobe

チーフシステムエンジニアのアンソニー・メデリア氏(左)と、ロードプロダクトマネージャーのJP・マッカーシー氏に話を聞いた photo:So.Isobe「課題はチェーンリングの歯数差を減らすこと」

― 今回2日間試乗して、あらゆる場面で進化したRED eTAP AXSには驚かされました。そもそも、なぜ既存のギア構成を覆すX-RANGEの開発に至ったのでしょうか? 「X-RANGEギア誕生の最大の理由は、フロント変速をよりスムーズにするため」 photo:So.Isobe従来から存在する52/36や50/34、そしてグラベル用として近年出現した48/32Tや46/30は、いわゆる「成功したギア」です。市場に存在する90%以上のバイクがこれらのギアを搭載していますが、我々は大きな問題を感じていました。

「X-RANGEギア誕生の最大の理由は、フロント変速をよりスムーズにするため」 photo:So.Isobe従来から存在する52/36や50/34、そしてグラベル用として近年出現した48/32Tや46/30は、いわゆる「成功したギア」です。市場に存在する90%以上のバイクがこれらのギアを搭載していますが、我々は大きな問題を感じていました。それは、インナーとアウターギア間に16Tもの大きな落差があること。これがX-RANGE ギアリングを生み出した最大の理由です。

16Tという落差は、正直に言ってあまりにも大きく、スムーズな変速を妨げてしまうし、第一に使っていて気持ちよくない。しかし落差を小さくしようとすると、インナーリングが巨大化してホビーユーザーには乗れません。そこで我々は、リア10Tを採用することで解決しました。我々の新しい50/37、48/35、そして46/33の落差は全て13T。先述したギアから落差を20%抑えた計算ですが、これはそのまま変速性能の向上に繋がります。もうトラディショナルなギアは過去のものとなるわけです。

そして、12速化によってカセット単体でもワイドレンジをカバーするようになりました。例えば、目の前の坂を登り切る時、今までだったら仕方なくフロント変速をするような状況で、新型REDならフロント変速無しで対応できるようになったわけです。これは大きなアドバンテージだと思いませんか?特にレースの勝負所のような、ほんの少しの変速ロスもしたくない状況でのメリットは計り知れません。

また、トップ側を10Tに設定したことも大きなポイントです。例えば最もワイドな10-33Tカセットは従来の11-36Tに対応しますが、11-36Tはあまりにもワイドで、重量増やコスト増、そしてロングケージのリアディレイラーを使わなければならないといったデメリットが存在します。しかしX-RANGEならそういった問題を解消しつつ、よりワイドなギアレシオを提供できます。今回は常識に捉われることなく、全く白紙の状態から開発したため、色々な制約がなかった。それだけに開発チームの中で意欲的なアイディアを議論できたことが良かったと思いますね。

フロント変速性能の向上と、カセットのカバー範囲の広さ。そしてクロスレシオ化を遂げたトップ〜ミドルギア。合理的に進化を果たしたX-RANGEは、我々の自信作と言えるものです。

「各パーツのマッチングが性能改善の鍵」

― 変速スピードの向上を感じましたが、その差はどの程度なのでしょうか。特にフロント側の進化は明確ですね。先代REDには変速スピードが遅く感じるという意見が寄せられていたため、改善点の一つとして取り組みました。チェーン位置によって変速スピードが変わるため一概には言えませんが、シフトボタンとの通信改善によってリア側はおおよそ0.05秒の変速向上を果たしています。

「一般的なギアと比べてフロントギアの落差を20%減少。これがスムーズな変速に貢献している」 (c)SRAM

「一般的なギアと比べてフロントギアの落差を20%減少。これがスムーズな変速に貢献している」 (c)SRAM 「変速系統を全て同時開発したことが性能向上の鍵でした」 (c)SRAM

「変速系統を全て同時開発したことが性能向上の鍵でした」 (c)SRAM 限られたスケジュールを縫って各メディアの質問時間が設けられた (c)SRAM

限られたスケジュールを縫って各メディアの質問時間が設けられた (c)SRAMフロント側は変速スピードではなく、重点を置いたのは変速時のスムーズさと信頼性。リア側と同じく通信速度の向上はもちろん、アウターとインナーの落差が小さくなったことに加え、変速ポイントの改善など様々な工夫を凝らしているので、結果的に変速スピードの向上を感じてもらえたと思います。

例えば従来の48/32Tや46/30など近年登場したチェーンリングは、我々からするとディレイラーとの相性が考えられていません。しかしRED eTAP AXSは全ての変速系統を同時開発しているため、各ギアのマッチングは過去にないレベルでスムーズ。グラベルやシクロクロス、グランフォンドなどユーザーの楽しみ方が多様化する現在にこそマッチする、本当のロードコンポーネントだと自負しています。

― 3Tはトップ9Tカセットを使っていますが、スラムとしてはどう見ていますか?

非常にユニークで、既存概念に捉われない姿勢は素晴らしいですね。ただしスラムとしては、9Tまで小さくするとチェーンラップ(チェーンの掛かっている範囲)が小さくなり、駆動効率の低下やオフロードでの歯飛びなど様々な懸念が生まれるため採用しませんでした。我々は既にMTBカテゴリーで10Tの実績がありますし、性能的にもシステム的にも信頼性は十分だと自負しています。

「最大0.2%弱の駆動抵抗低減」

― 具体的な駆動抵抗低減の数値は教えてもらえますか? 2日間のライドにも同行したマッカーシー氏。健脚の持ち主であった (c)SRAMこれもギアによってバラつきが生じるのですが、従来の52/36T+11-28Tと新型の48/35T+10-28Tを計測器上で比較したところ、新型は各コグで最大0.2%弱の駆動抵抗低減。主に偶力の差があるためトップギアは11Tの方が効率的ですが、その差はごく僅かであり、ワイドかつクロスレシオの歯数構成やスムーズな変速など様々なメリットを考えれば問題にはなりません。

2日間のライドにも同行したマッカーシー氏。健脚の持ち主であった (c)SRAMこれもギアによってバラつきが生じるのですが、従来の52/36T+11-28Tと新型の48/35T+10-28Tを計測器上で比較したところ、新型は各コグで最大0.2%弱の駆動抵抗低減。主に偶力の差があるためトップギアは11Tの方が効率的ですが、その差はごく僅かであり、ワイドかつクロスレシオの歯数構成やスムーズな変速など様々なメリットを考えれば問題にはなりません。― リアディレイラーにナローワイドプーリーが搭載されましたが、その意味は?

チェーンマネジメントの一環です。ナローワイド形状が歯飛びを防ぎ、堅牢なチェーンラインを構成することでラフロードでのシフト性能を維持させる目的があります。MTBでは長年に渡って採用していますし、FORCE 1でも上下プーリーをナローワイド化させています。ただしシクロクロスからのフィードバックによって、ガイドプーリーはナローワイド形状でなくともあまり影響が無いという結果が導き出されました。ナローワイド化は確実なチェーンキャッチの反面若干の抵抗を生むため、今回はテンションプーリーのみナローワイドを採用しています。

アフターマーケットではビッグプーリーが流行していますが、我々の公式回答としては「オススメしません」。確かにフリクション低減は可能ですが、プーリーが巨大化することでカセットへのチェーンラップが犠牲(=歯飛びの可能性)になったり、そもそも重量増や、動作不良が起こったりとデメリットは否めません。シフト操作のテクニックがあり、更にリスクを承知で使うプロ選手向けの「マージナルゲイン」と言えるでしょう。

― それら機能面の進化はもちろん、シフト操作の高級感が増していますね。プレゼンテーションでは語られなかったことですが。

それは良かった。とある女性スタッフが担当したのですが、これはある意味最も難しい課題だったと言えます。確かに先代REDのシフトは安っぽさがありましたが、これは感覚の問題なので何をもって良しとするかが難しいわけです。長期間使用でヘタるようなボタンではいけませんし、それこそ何万回とボタンを押す実験を繰り返しました。今回のメディア陣は誰もその部分を評価してくれなかったので良いフィードバックとなりますね。

「一般ユーザーを思って作り上げた自信作です」

― ありがとうございました。最後に日本のスラムユーザー、そしてこれからユーザーとなるサイクリストにメッセージをお願いします。 「RED eTAP AXSは一般ユーザーのためを思って作り上げた自信作。全く新しい体験をしてもらえるはずです」 (c)SRAM

「RED eTAP AXSは一般ユーザーのためを思って作り上げた自信作。全く新しい体験をしてもらえるはずです」 (c)SRAMまずはスラム製品を愛用してくれる日本のユーザーに感謝を。そして、新しいRED eTAP AXSを使い、楽しんで下さいということですね。RED eTAP AXSは一般ユーザーのためを思って作り上げた自信作です。従来のコンポーネントとは全く違う、全く新しい体験ができると思います。

シマノしかりカンパニョーロしかり、もう電動変速にメリットがあることは疑いの余地すらありません。コンマ数秒を争うレーサーはもちろんですが、ホビーユーザーにも大きなメリットがあります。そして、新型REDはX-RANGEを採用したことでコンポーネントの新たな境地を開くものとなりました。難しく考えるよりも、まずは一度乗ってみてほしい。「百聞は一見にしかず」です。

そろそろ「シクロワイアード」を、「シクロワイヤレス」に改名するタイミングだと思いますよ(笑)。

H3

フォトギャラリー

text:So.Isobe 提供:インターマックス