山頂フィニッシュから始まるジロ・デ・イタリア3週目は、アルプス山脈の山岳2連戦でマリアローザの行方が決定する。獲得標高差5,000mに迫る第19ステージや未舗装路を駆け上がるフィネストレ峠など、コース詳細を紹介します。

5月27日(火)第16ステージ

ピアッツォーラ・スル・ブレンタ〜サン・ヴァレンティーノ 203km(山岳/山頂フィニッシュ)

ジロ・デ・イタリア2025第16ステージ コースプロフィール image:RCS Sport

第108回ジロ・デ・イタリアの3週目は、総獲得標高差が5,000mにも迫る山岳ステージ&山頂フィニッシュで幕を開ける。平坦路は65km地点で終わり、それ以降は登りと下りしかない過酷なレイアウトが続いていく。

まず足慣らしに2級と1級山岳をクリア。共に登坂距離が10kmを越える山岳でプロトンの人数は絞られ、中間スプリントを経て臨むのは1級山岳サンタ・バルバラ(距離12.7km/平均8.3%)だ。そして急斜面の16.3kmダウンヒルをクリアし、選手たちの前に最終1級山岳サン・ヴァレンティーノ(距離18.2km/平均6.1%)が立ちはだかる。

平均勾配が比較的緩やかなのは途中2度の下りを挟むため。後半は特に9%の登りが続き、ラスト3kmは短い下りから始まるトリッキーな登り返しが待ち受ける。最大12%区間を経て、ラスト250mは幅の広い最終ストレートが待っている。

5月28日(水)第17ステージ

サン・ミケーレ・アッラーディジェ〜ボルミオ 154km(丘陵)

ジロ・デ・イタリア2025第17ステージ コースプロフィール image:RCS Sport

丘陵というステージ分類を疑いたくなるのが、サン・ミケーレ・アッラーディジェからボルミオに向かう第17ステージだ。獲得標高差が4,000mに迫るコースは、スタートから最初に登る2級山岳パッソ・デル・トナーレ(距離15.2km/平均6%)の頂上まで69.6kmをひたすら登っていく。そして直後に、このコースの鍵を握るであろう最初のダウンヒル(25.1km)が待ち受ける。

その後は平坦路を挟まず、駆け上がるのは1級山岳モルティローロ峠(距離12.6km/平均7.6%)。今回は急斜面の北側ではなく南側からのアプローチ。最大勾配16%が設定された残り4km地点から、平均勾配も10%近くに跳ね上がる。そして選手たちはその「急斜面」な北側のテクニカルなダウンヒル(14.1km)を下っていく。

フィニッシュ地点は緩斜面を登りながらレッドブルKMを通過し、3級山岳を越えて下った先のボルミオ。総合争いが繰り広げられるであろうこのステージは、もちろん逃げるクライマーたちにとっても狙い目となるだろう。

5月29日(木)第18ステージ

モルベーニョ〜チェザーノ・マデルノ 144km(平坦)

ジロ・デ・イタリア2025第18ステージ コースプロフィール image:RCS Sport

休息日明けの選手たちに過酷な山岳での2日間が終わり、大会18日目に久々の平坦ステージがやってきた。登場する3つの山岳(2、3、3級)はコース中盤に固まっており、レッドブルKMが設定された丘の頂上からは56.9kmのほぼ平坦路だ。

そしてフィニッシュ地点はチェザーノ・マデルノの市街地。2周する12.5kmコースは鋭角コーナーを含むテクニカルなレイアウトだが、最後は750mの直線路。最終日ローマでの集団スプリントを前に、白熱のスピードバトルを制するのは誰になるだろうか。

5月30日(金)第19ステージ

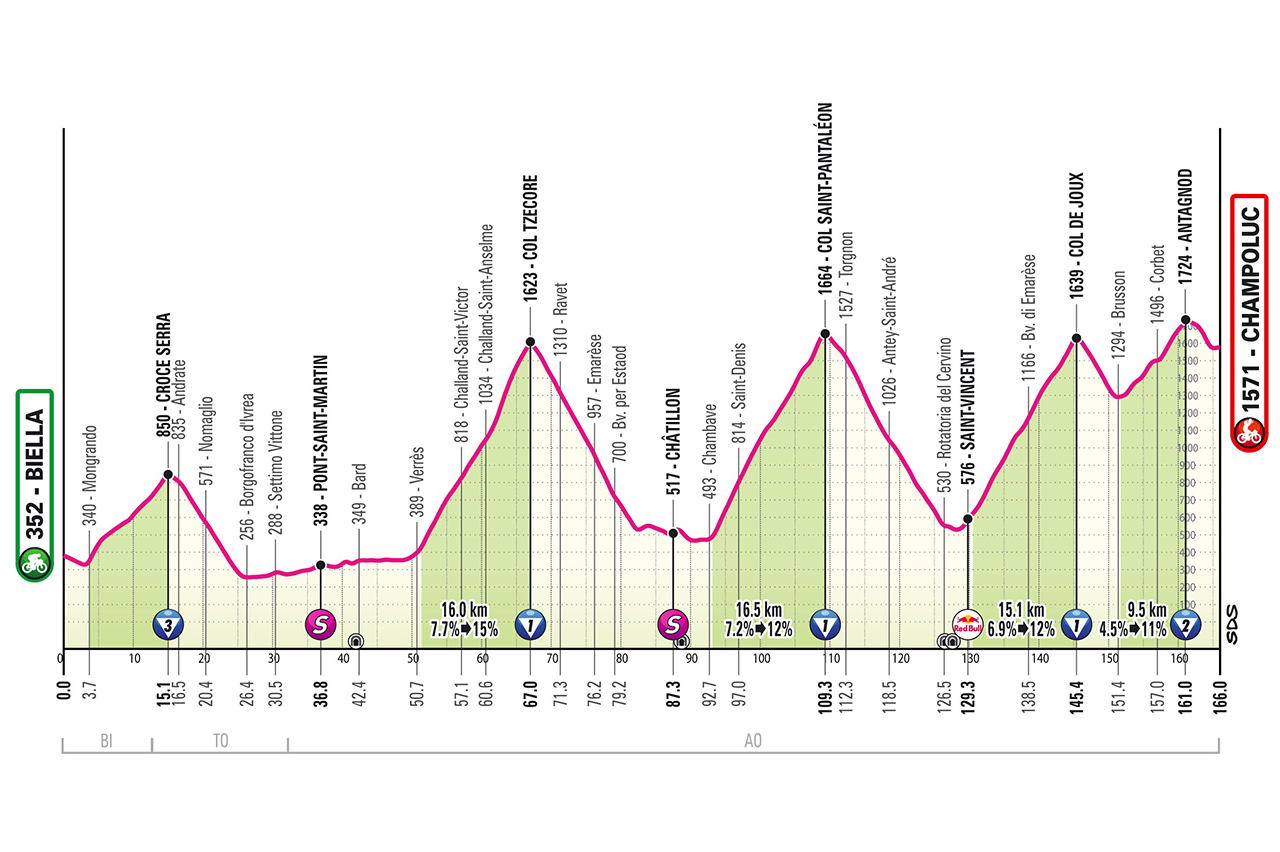

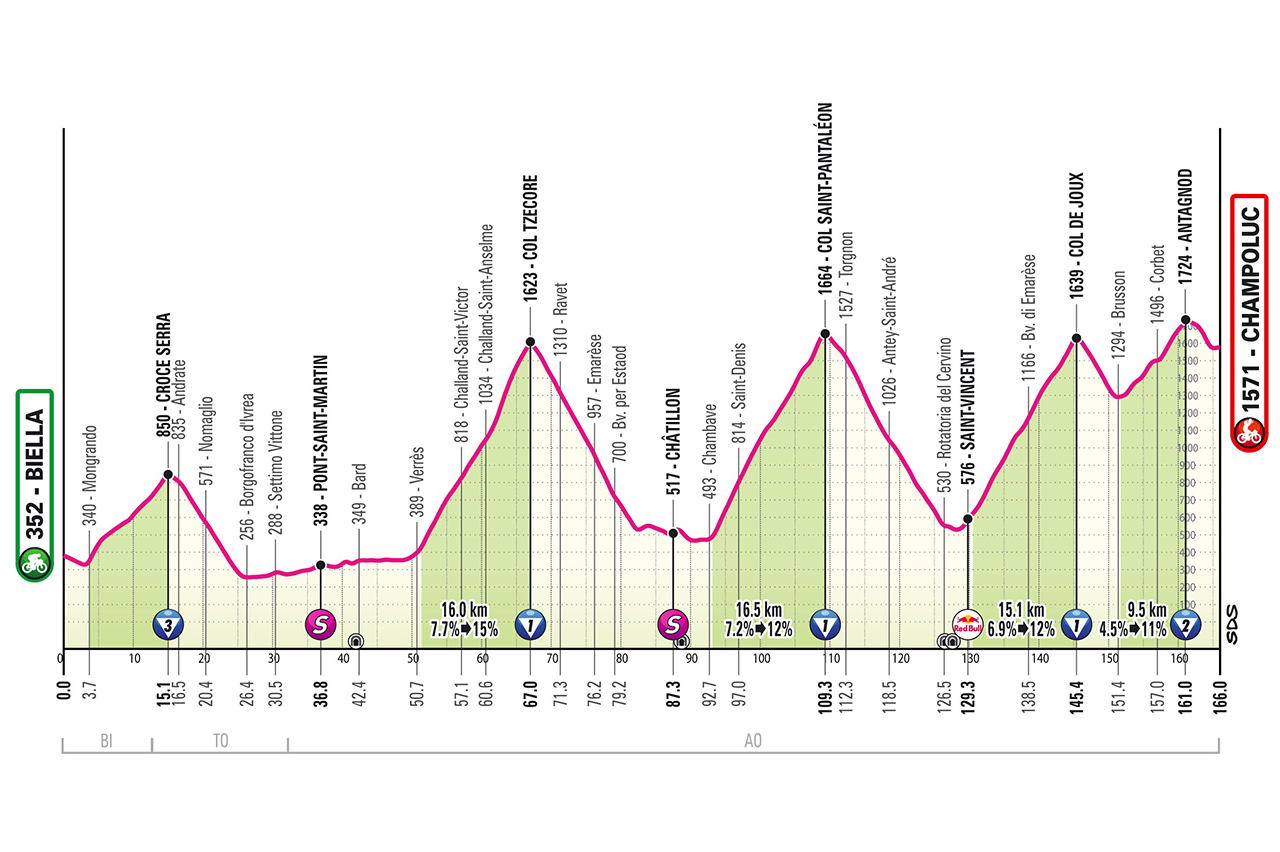

ビエッラ〜シャンポルク 166km(山岳)

ジロ・デ・イタリア2025第19ステージ コースプロフィール image:RCS Sport

ローマでの最終日がパレード走行を含むスプリントステージのため、マリアローザ争いはあと2日間で決着する。その初日は山頂フィニッシュではないものの、3つの1級山岳を連続して登る過酷な山岳ステージだ。

イタリア語で「タッポーネ」と呼ばれるクイーンステージの獲得標高差は5,000mに迫る。最初の3級山岳はスタートの直後から始まり、平坦路を挟み登場するのは最大勾配15%の1級山岳コル・ツェコーレ(距離16km/平均7.7%)。そして中間スプリントを経て1級山岳コル・サン・パンタレオン(距離16.5km/平均7.2%)、1級コル・ド・ジュー(距離15.1km/平均6.9%)と立て続けに越えていく。

コル・ド・ジューの頂上がフィニッシュ地点ではなく、ダウンヒルを経て現れる2級山岳アンタニョーが最終山岳となる。登坂距離が9.5kmと長いものの、平均勾配は4.5%と控えめ。しかし最大勾配11%からの6kmは平均勾配7.2%と厳しくなるため、そこでのアタックが期待される。フィニッシュ地点はそこから5km下った先にある。

5月31日(土)第20ステージ

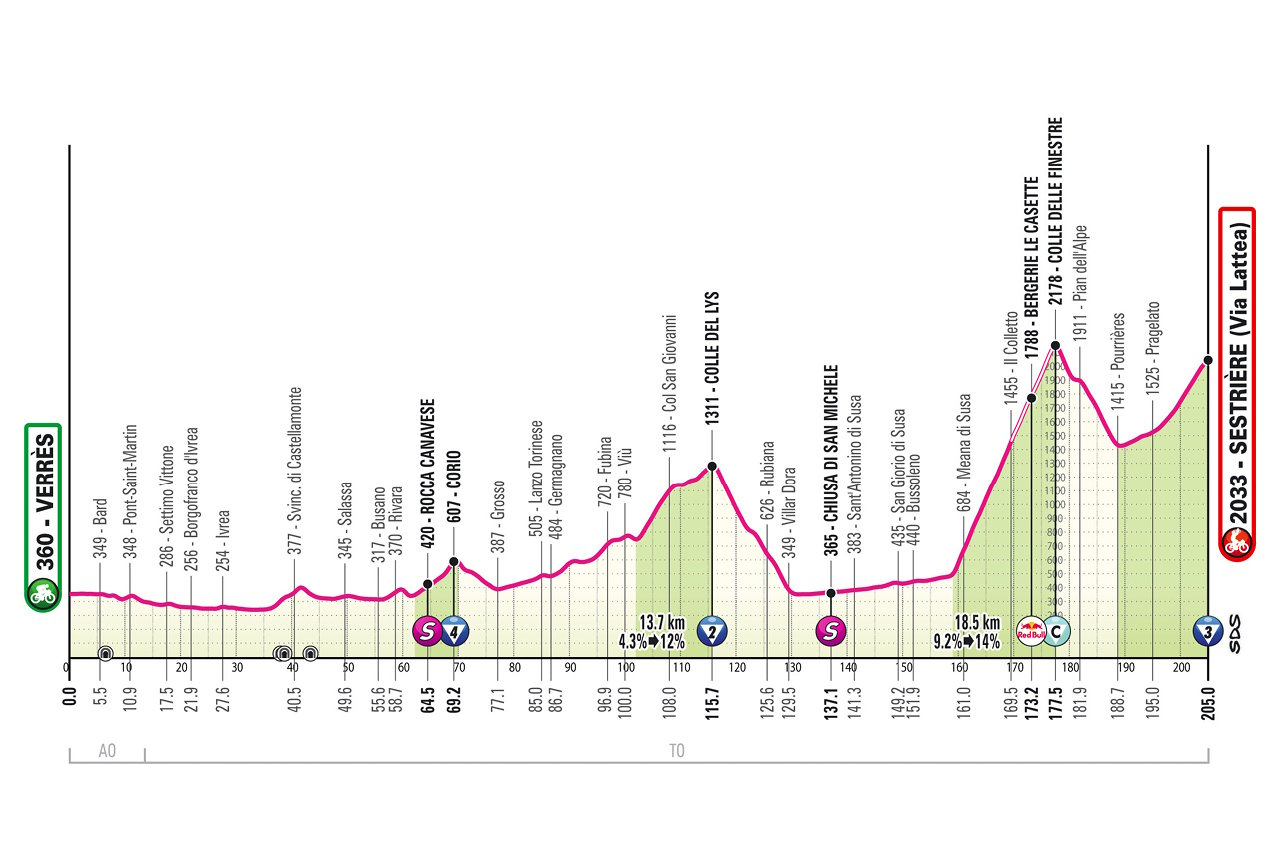

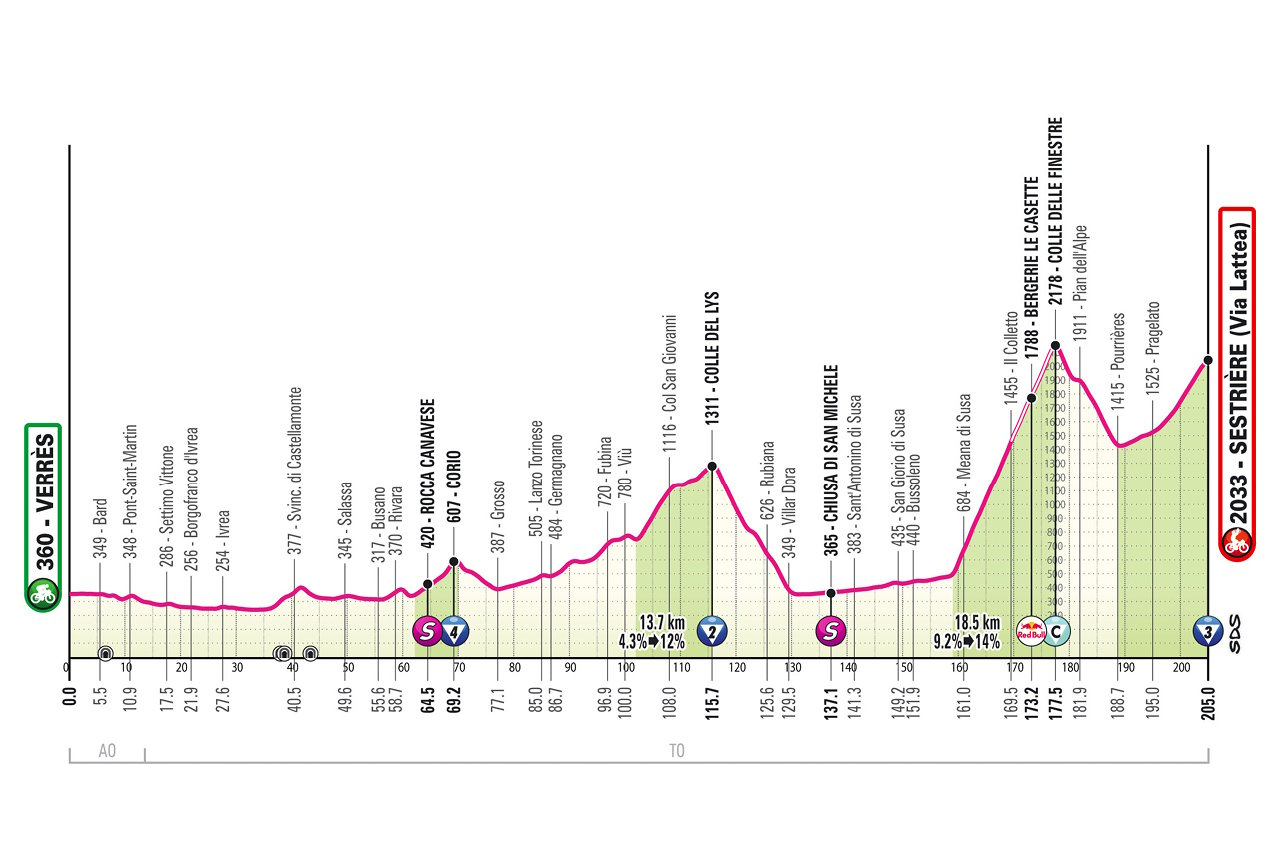

ヴェール〜セストリエーレ(ヴィア・ラッテェア) 203km(山岳/山頂フィニッシュ)

ジロ・デ・イタリア2025第20ステージ コースプロフィール image:RCS Sport

トロフェオ・センツァフィーネとマリアローザを争う最終決戦の場は、スイスの国境にほど近いヴェールから始まる。スタート後100kmはほぼフラットで、コース中盤の2級山岳(距離13.7km/平均4.3%)もアタックを誘発するほどではない。戦いが本格的に繰り広げられるのはラスト45kmだ。

選手たちが駆け上がるのは今大会の「チーマ・コッピ(最高標高地点)」であるフィネストレ峠だ。標高2,178mのこの山岳は登坂距離18.5kmに平均勾配9.2%と険しい。しかもラスト8km(コースプロフィールでは2重線)は未舗装路区間となり、頂上手前4.3km地点のレッドブルkmの直後からは、29のスイッチバック(つづら折り)が設定されている。

思い出されるのは2018年大会でクリストファー・フルーム(イギリス)が見せた80kmの独走劇。しかしこの頂点でレースは終わらず、急斜面の下りを経て、徐々に勾配が上がっていく3級山岳セストリエーレ(距離16.2km/平均3.8%)がフィニッシュ地点となる。ここで総合首位の選手が、マリアローザを着てローマに向かう。

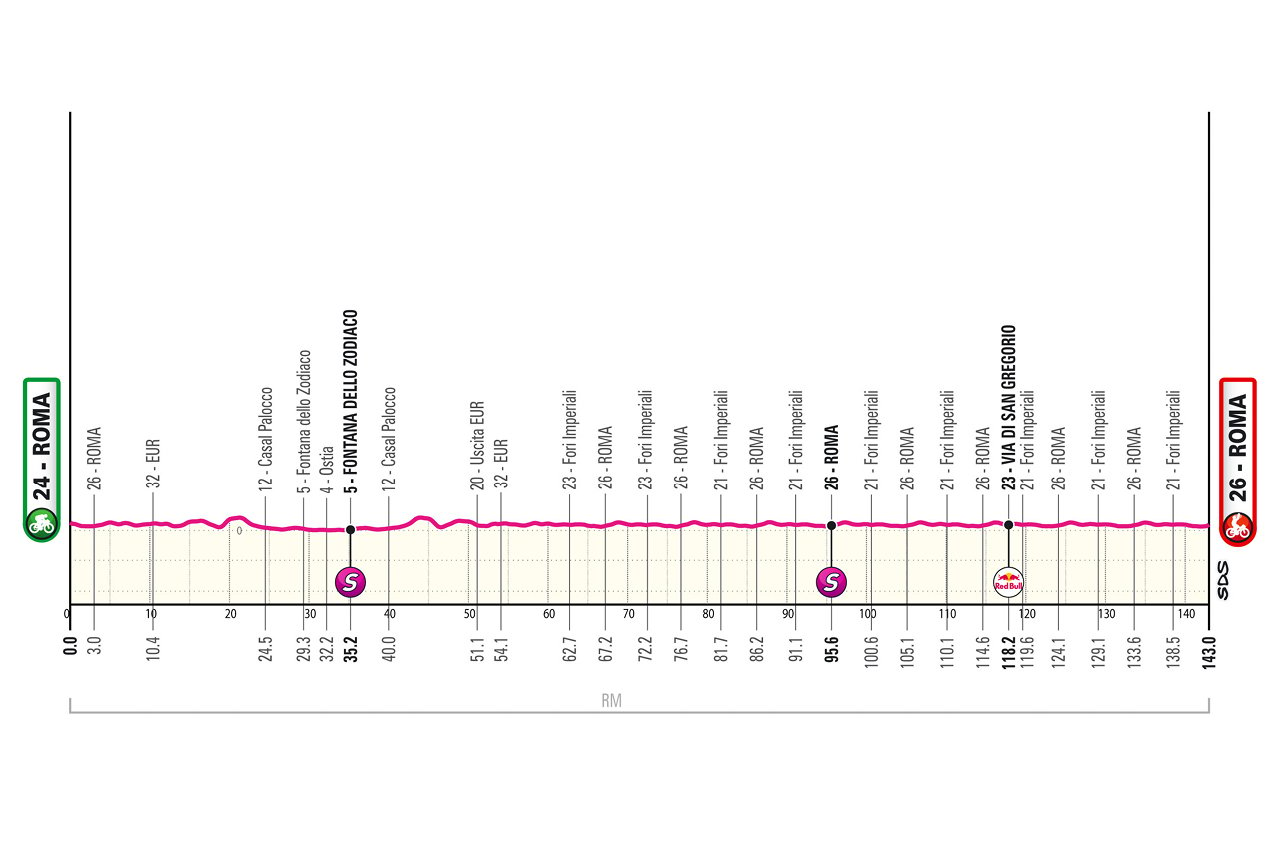

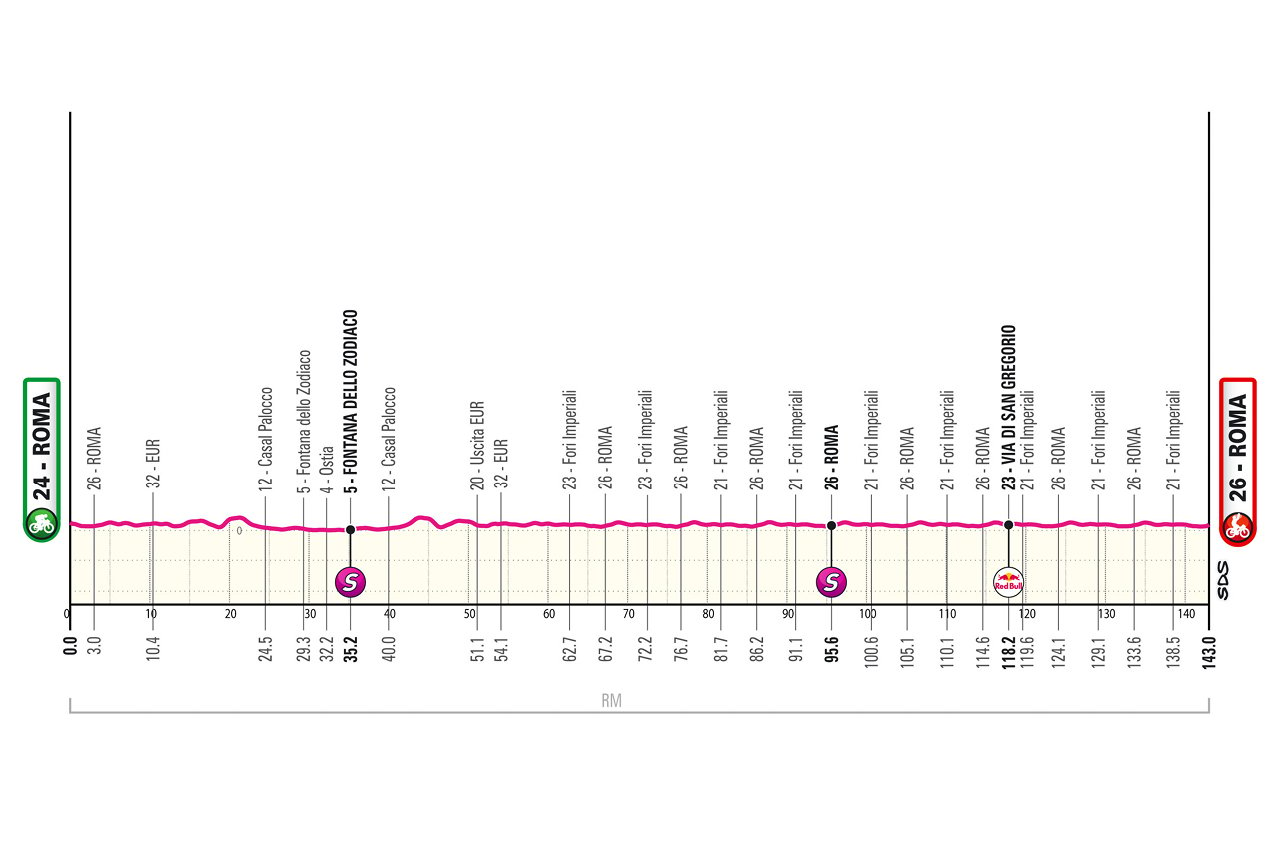

6月1日(日)第21ステージ

ローマ〜ローマ 141km(平坦)

ジロ・デ・イタリア2025第21ステージ コースプロフィール image:RCS Sport

第108回ジロ・デ・イタリアも3週間の戦いは首都ローマで締めくくられる。前日のフィニッシュ地点から飛行機で移動してきた選手たちは、連日よりも遅い現地時間の午後3時半にスタート。そこから3週間に渡る戦いを互いに労いながら、パレード走行を楽しむ。

143kmのコースは昨年同様、一度ティレニア海を経由してからローマの中心地へと向かっていくレイアウト。市街地に戻ってからは9.5kmコースを8周。もちろん最終日にもボーナスタイムが与えられるレッドブルKMは設定され(残り24.8km)、残り250m地点に勾配5%が登場する最終ストレートは350mの直線路だ。

text:Sotaro.Arakawa

image:RCS Sport

5月27日(火)第16ステージ

ピアッツォーラ・スル・ブレンタ〜サン・ヴァレンティーノ 203km(山岳/山頂フィニッシュ)

第108回ジロ・デ・イタリアの3週目は、総獲得標高差が5,000mにも迫る山岳ステージ&山頂フィニッシュで幕を開ける。平坦路は65km地点で終わり、それ以降は登りと下りしかない過酷なレイアウトが続いていく。

まず足慣らしに2級と1級山岳をクリア。共に登坂距離が10kmを越える山岳でプロトンの人数は絞られ、中間スプリントを経て臨むのは1級山岳サンタ・バルバラ(距離12.7km/平均8.3%)だ。そして急斜面の16.3kmダウンヒルをクリアし、選手たちの前に最終1級山岳サン・ヴァレンティーノ(距離18.2km/平均6.1%)が立ちはだかる。

平均勾配が比較的緩やかなのは途中2度の下りを挟むため。後半は特に9%の登りが続き、ラスト3kmは短い下りから始まるトリッキーな登り返しが待ち受ける。最大12%区間を経て、ラスト250mは幅の広い最終ストレートが待っている。

5月28日(水)第17ステージ

サン・ミケーレ・アッラーディジェ〜ボルミオ 154km(丘陵)

丘陵というステージ分類を疑いたくなるのが、サン・ミケーレ・アッラーディジェからボルミオに向かう第17ステージだ。獲得標高差が4,000mに迫るコースは、スタートから最初に登る2級山岳パッソ・デル・トナーレ(距離15.2km/平均6%)の頂上まで69.6kmをひたすら登っていく。そして直後に、このコースの鍵を握るであろう最初のダウンヒル(25.1km)が待ち受ける。

その後は平坦路を挟まず、駆け上がるのは1級山岳モルティローロ峠(距離12.6km/平均7.6%)。今回は急斜面の北側ではなく南側からのアプローチ。最大勾配16%が設定された残り4km地点から、平均勾配も10%近くに跳ね上がる。そして選手たちはその「急斜面」な北側のテクニカルなダウンヒル(14.1km)を下っていく。

フィニッシュ地点は緩斜面を登りながらレッドブルKMを通過し、3級山岳を越えて下った先のボルミオ。総合争いが繰り広げられるであろうこのステージは、もちろん逃げるクライマーたちにとっても狙い目となるだろう。

5月29日(木)第18ステージ

モルベーニョ〜チェザーノ・マデルノ 144km(平坦)

休息日明けの選手たちに過酷な山岳での2日間が終わり、大会18日目に久々の平坦ステージがやってきた。登場する3つの山岳(2、3、3級)はコース中盤に固まっており、レッドブルKMが設定された丘の頂上からは56.9kmのほぼ平坦路だ。

そしてフィニッシュ地点はチェザーノ・マデルノの市街地。2周する12.5kmコースは鋭角コーナーを含むテクニカルなレイアウトだが、最後は750mの直線路。最終日ローマでの集団スプリントを前に、白熱のスピードバトルを制するのは誰になるだろうか。

5月30日(金)第19ステージ

ビエッラ〜シャンポルク 166km(山岳)

ローマでの最終日がパレード走行を含むスプリントステージのため、マリアローザ争いはあと2日間で決着する。その初日は山頂フィニッシュではないものの、3つの1級山岳を連続して登る過酷な山岳ステージだ。

イタリア語で「タッポーネ」と呼ばれるクイーンステージの獲得標高差は5,000mに迫る。最初の3級山岳はスタートの直後から始まり、平坦路を挟み登場するのは最大勾配15%の1級山岳コル・ツェコーレ(距離16km/平均7.7%)。そして中間スプリントを経て1級山岳コル・サン・パンタレオン(距離16.5km/平均7.2%)、1級コル・ド・ジュー(距離15.1km/平均6.9%)と立て続けに越えていく。

コル・ド・ジューの頂上がフィニッシュ地点ではなく、ダウンヒルを経て現れる2級山岳アンタニョーが最終山岳となる。登坂距離が9.5kmと長いものの、平均勾配は4.5%と控えめ。しかし最大勾配11%からの6kmは平均勾配7.2%と厳しくなるため、そこでのアタックが期待される。フィニッシュ地点はそこから5km下った先にある。

5月31日(土)第20ステージ

ヴェール〜セストリエーレ(ヴィア・ラッテェア) 203km(山岳/山頂フィニッシュ)

トロフェオ・センツァフィーネとマリアローザを争う最終決戦の場は、スイスの国境にほど近いヴェールから始まる。スタート後100kmはほぼフラットで、コース中盤の2級山岳(距離13.7km/平均4.3%)もアタックを誘発するほどではない。戦いが本格的に繰り広げられるのはラスト45kmだ。

選手たちが駆け上がるのは今大会の「チーマ・コッピ(最高標高地点)」であるフィネストレ峠だ。標高2,178mのこの山岳は登坂距離18.5kmに平均勾配9.2%と険しい。しかもラスト8km(コースプロフィールでは2重線)は未舗装路区間となり、頂上手前4.3km地点のレッドブルkmの直後からは、29のスイッチバック(つづら折り)が設定されている。

思い出されるのは2018年大会でクリストファー・フルーム(イギリス)が見せた80kmの独走劇。しかしこの頂点でレースは終わらず、急斜面の下りを経て、徐々に勾配が上がっていく3級山岳セストリエーレ(距離16.2km/平均3.8%)がフィニッシュ地点となる。ここで総合首位の選手が、マリアローザを着てローマに向かう。

6月1日(日)第21ステージ

ローマ〜ローマ 141km(平坦)

第108回ジロ・デ・イタリアも3週間の戦いは首都ローマで締めくくられる。前日のフィニッシュ地点から飛行機で移動してきた選手たちは、連日よりも遅い現地時間の午後3時半にスタート。そこから3週間に渡る戦いを互いに労いながら、パレード走行を楽しむ。

143kmのコースは昨年同様、一度ティレニア海を経由してからローマの中心地へと向かっていくレイアウト。市街地に戻ってからは9.5kmコースを8周。もちろん最終日にもボーナスタイムが与えられるレッドブルKMは設定され(残り24.8km)、残り250m地点に勾配5%が登場する最終ストレートは350mの直線路だ。

text:Sotaro.Arakawa

image:RCS Sport

Amazon.co.jp